「不公不義的歷史,不該成為眼不見為淨的灰燼,隱藏過去不代表是『好』的選擇……」今(12)日下午促轉會「彼時影,未來光」特展舉辦講座,邀請政大法學院副教授林佳和談威權時期「加害人」應如何處置。林佳和曾承接促轉會研究案探討加害人體制,而今日,林佳和援引各國經驗分享,並強調唯有處理過去歷史才可能和解、才可能改善現有的人權問題:「如果對很多重大不公不義不處理、一瞬間變成充滿美好正義的國度,這是謊言。」

如何定義加害人?美國學者一席話引深思:大屠殺不只是希特勒造成的,是很多歐洲人幾百年來的夢想

要追究加害人,第一個問題就是:誰是加害人?林佳和說,某種程度上被害者算是好尋的,但加害人在哪就是一個難解的問題。

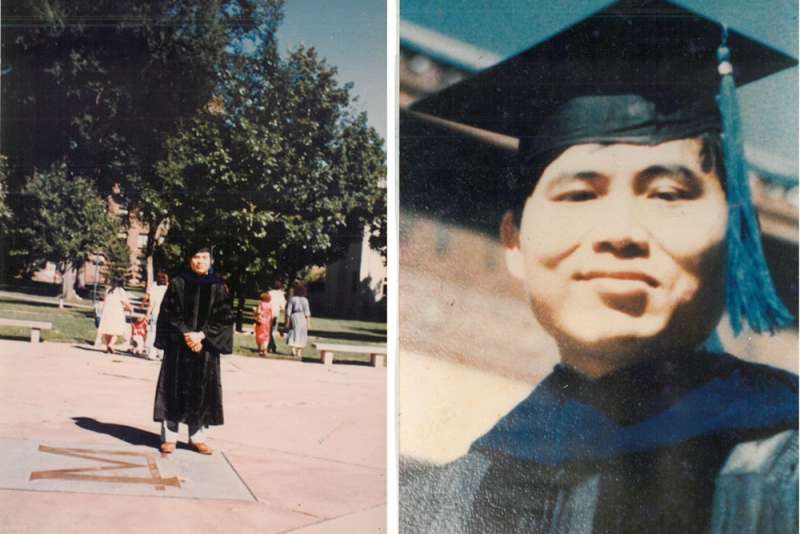

林佳和回憶,當林宅血案、黨外人士林義雄家人遭殺害時他才國三,那時他的父親近乎崩潰哭喊:「我這輩子一定不會看到林宅血案的真相,不會知道誰是凶手。」隔一年又發生陳文成命案,林父又崩潰一次,林佳和嘆:「我這輩子看到父親哭兩次,就這兩次。」

林父生前一直說自己這輩子不知道能否看到真相,林佳和說,父親是在2019年過世的,當然沒機會看到真相。即便幾年前林佳和告訴父親「應該有機會」,但那時父親已經失智了,他也聽不懂林佳和在說什麼,可能前5分鐘說他弟弟、又說是鄰居,連兒子都不認得,「我跟他講,他已經聽不懂了……他當然沒能看到真相,如同今天台灣社會一樣。」

談起「誰是加害人」一題,林佳和談起1990年代美國學者Daniel J. Goldhagen著作《希特勒自願的劊子手:一般德國人的納粹大屠殺》,Goldhagen清晰點出:大屠殺不只是希特勒造成的,是很多歐洲人幾百年來的夢想。另一本書《鄰人》則是談納粹佔領波蘭小鎮後駭人聽聞的屠殺事件,鎮上一半的人殺了另一半的人、把自己的鄰居殺了,所有人把根深柢固的、不知怎麼解釋的、各式各樣的成見,在納粹佔領波蘭後,終於釋放了他們「殺鄰居」的熱衷渴望。

回到台灣,林佳和說也許台灣在威權時期並沒有那麼「戲劇化」,大屠殺未必到歐洲人這樣斬殺鄰居的程度,問題是,「加害人」真的只有那些眾人耳熟能詳的獨裁者嗎?事實上加害人可大可小,因此台灣人必須思索:到底台灣人理解的「加害人」是什麼?而處理不同的加害人,也會有不同的方式。

關於該如何定義「加害人」,林佳和強調,不會只有獨裁者,問題是在「共犯結構」中如何抓出人們意識上的加害人、制度上必須處理的加害人,也應思考制度選擇如何處理。

至於定義,林佳和提供國際對「國家體系不法」定義:屠殺、失蹤、刑求、暗殺、恣意逮捕、驅逐、誘拐、種族攻擊、歧視、故意搗毀住宅與土地、性侵與其他對女性之殘酷暴行,來自過去的壓制性政權,由武裝之民兵、軍人、警察或其他不法政權之機關成員,在體制更迭前所為──以上行為的行為人就是加害人。

至於台灣定義,林佳和認為促轉會「不義遺址」定義可供參考:鎮壓、強迫失蹤、法外處決、強制勞動、強制思想改造及其他侵害人權事件之場所;透過行政司法軍隊警察情治及其他體制系統,實施違反自由民主憲政秩序或侵害人權行為之逮捕、拘禁、強暴、偵訊、審理、裁定判決、拘役、感化感訓、槍決、埋葬之場所──以上定義若把「場所」換成「行為人」,就幾乎與各國對加害人定義相符,林佳合認為這可以成為一個出發點,作為法律體制下可以處理的加害人描繪。

林佳和強調,各國處理威權時期經驗不會有單一模式,然而就1947年歐洲開展的「去納粹化」經驗,當時試圖公平判斷每個國民應負責任,對加害體制劃出「同心圓」──「主犯」即紐倫堡大審受審者、讓大屠殺產生的納粹高階成員,「從犯」則為納粹軍官、受益者等,此外還有一圈為「追隨者」,並無受到任何處理,美國福特汽車老闆亨利‧福特,希特勒收到的最大禮物就是福特送的,當時福特非常崇拜希特勒,認為希特勒已實現其想要的理想世界。

關於「從犯」,林佳和補充,1951年德國聯邦憲法法院的「呂特判決」是一典型,幫納粹拍歧視電影的人在戰後更活躍、成了大導演,當時有公務員發起杯葛、拒播電影,導演跑去申請假處分,呂特的行動者便是典型「從犯」。此外,也有許多德國學者在戰時宣揚納粹思想,戰後這樣的學者有很多都被禁止教學,其中一位就是在1950年代不斷被慕尼黑大學學生趕下台,無法教書。

「昨天屠殺剛結束,今天馬上啟動審判」刑事追訴經典案例「盧安達大屠殺」 實務上難再現

該如何處理轉型正義的加害人課題,林佳和說在法律上有5個常見作法:刑事追訴、特赦、真相委員會、補償賠償、人事清查,至於轉型正義本身有兩種──「壓抑政策」基本上不採取任何措施、讓過去成為過去、往前看、合理化過去軍事干預衝突與國家不法、普遍性特赦,就像台灣有些人也會合理化過去二二八與白色恐怖「如果不這樣,我們早被老共血洗了」;「和解政策」則是廣泛支持被害人、廣泛記憶與處理過去、平反與恢復名譽、廣泛刑法追訴,第一個作法就是廣泛賠償被害人,至於「補償」未必是「賠償」的替代品,戰後一些國家發展補償是作為社會保障手段、之後再追究加害人。

有轉型經驗的各國皆可看見「壓抑政策」與「和解政策」不同的選擇,不是選任一邊就什麼都做,各國在不同目的下做些選擇排列組合,也有先做什麼、後來虎頭蛇尾的。例如阿根廷過去曾有許多年輕人在軍事鎮壓統治下失蹤,有一群家屬組成團體、堅持問政府「我兒子、我先生到底在哪」,因為那些媽媽的鍥而不捨,阿根廷政府也不得不處理相關案件。

至於處理加害人作法,林佳和說,「真相委員會」往往被認為「不處理加害人,才組真相委員會」,但事實是60幾個國家都有組成;有些人認為必須放過加害人,但在南非、阿根廷是希望加害人在電視前述說「我過去做什麼」。然而,這作法一開始被認為很好,後來被認為失敗,因為很少人願意到電視前說自己做過哪些。

至於刑事追訴,如果是國際法的核心犯罪如種族屠殺、反人性暴行、戰爭罪,基本上要追訴起來沒問題,適用「普世管轄權」,最有名的是案例即智利前總統皮諾契,即便其後來逃到西班牙,英國法院也要追訴他。

然而刑事追訴的缺點常是「個別化罪責」,常聚焦在特定加害人做過什麼、忽略掉體系之惡,「是那個人可惡,不是他濫權」。此外,刑事追訴也有也必須考量到《刑事訴訟法》的重要原則,例如無罪推動、當事人拒絕陳述的權利等,這對年代久遠的案件會產生很大追訴困難、被告量刑上也有困難,因此相關案件法院會選擇不管前因後果、不管政治偵防時空背景、只問被告做了什麼,最後適得其反,讓轉型正義的體系性背景完全被忽略,「只會說他在某年某月某天做什麼,國家體系好像就沒問題。」

為降低裁判困難、增加被告接受度,刑事追訴上也長期協商解決「拜託你認罪」,是各國不得不的選擇,畢竟事件往往有年代間隔,就算抓得到被告,若對方審到一半離開人世,一切又化為烏有了。然而協商作法,可能也與眾人認知的「正義」有落差。

刑事追訴的最經典案例是1994年盧安達百日種族大屠殺,國際法院、內國法院、盧安達「草地法院」各級法院同時啟動,昨天屠殺剛結束、各級法院就馬上啟動審判,這被認為是國際典範,但也是幾乎不可能再現的作法。

關於刑事追訴是否會違反溯及既往原則,無論歐洲人權法院、德國聯邦憲法法院都認為不違反公約的情況下可以容許例外,最有名的例外就是「轉型正義」,然而,儘管國際認為追訴沒有時效問題,很多威權時期的犯行其實不算是國際法上的核心犯罪,也有爭議。

東德「除垢」經驗:將昔日有侵害人權疑慮的公務員排除於公務體系之外,未來有效防堵侵害人權情事再現

至於公部門的人事清查,即所謂「除垢」,林佳和說這較常見於東歐經驗,係透過一定程序,將昔日有侵害人權疑慮的公務員排除於公務體系之外,未來有效防堵侵害人權情事再現。

依過去經驗,警察、國安單位是被除垢的主要目標,東歐除垢會把清查結果公諸於世,是大部份人可以看得到、不是利害關係人才可以閱覽,然而捷克也曾發生過記者擅改檔案事件,捷克檔案局作法是消極地決定:既已無法查明真偽,乾脆全部都公開、世人自由判斷。東歐最有名的「線民」係波蘭前總統華勒沙,其一直堅持自己是冤枉的、多數人也相信他是被冤枉的,但他的名字就是在檔案裡有記錄,也不確定是否為當時線民或特務基於某些目的偽造檔案。

至於怎樣的人要被「除垢」,國際上的定義包括侵害國際法犯行、重大人權侵害行為、貪污、缺乏專業資格能力(常見於非洲國家的前單一種族政權)、重大種族屠殺型的國家不法等。

採取「除垢」的各國作法,捷克針對的是共產黨幹部、警察中的國安機關成員、特定學校進修者,這些人將一律排除於公部門、研究院、國營媒體、國營企業;德國主要限於東德國安局人員,原東德法官與檢察官並非完全排除、採當地議員各別審查後確認是否可以重新任明,儘管有超過3-4成被駁回續任申請,並非全部淘汰;至於波蘭,係要求2–3萬名民意代表、法官、檢察官、國營媒體成員提聲明「是否有跟秘密警察合作」,若填「是」,不直接免職、公開姓名,若填「否」,聲明及相關資料則送到檢察署比對檔案,聲明有偽就判定除垢說謊、10年內不得任公職,但此作法被認為違憲。

無論採取何種作法,處置威權時期加害人是必要課題。林佳和提醒,戰後西德1947–1956年去納粹化、義大利去法西斯等行動多半被認為是失敗的,「與犯罪者的大和解,導致謀殺者仍存於我們國家中」,而南非結束種族隔離的1993憲法也多採人事延續,不清查、不除垢,被很多評論者認為南非和解式轉型正義失敗的原因。

台灣缺乏明顯「威權體制解體」致轉型正義困難 但「揭露」才可以得到和解手段

那,在台灣呢?林佳和說,多數推動人事清查的後威權國家幾乎都有明確的「時代斷裂」,有經過威權體制的解體、清晰的退位與政權更迭,沒有這些背景的話很難實現,而在台灣就沒有這樣的背景。台灣距離民主轉型也已30年,國內有轉型正義意識者不多,追究個人責任可能弊大於利,因此多數專家建議「真相和解」模式,以政治檔案公開加害人。

但,究竟誰是加害人?林佳和說,台灣目前缺乏實務上可使用的「威權統治時期國家不法行為之履行輔助人圖像」,許多歷史學者都提到台灣還沒有這樣的東西,只能知道某些人服務於機關、但不能定義其行為,應該要有類似前述「同心圓」概念的東西。

促轉委員徐偉群回應,對促轉會來說「識別加害人、追究責任」是法定責任,對加害體制的揭露究責是具正當性的,「跟任何犯罪一樣,他都是事後究責,不是因為事後就變得不必要……威權統治時期是更大的犯罪、系統性的犯罪,跟追究一般犯罪的意義並無不同、反而更重要,但因為體制力量,這跟一般犯罪相比,要追究犯罪者更為困難。」然而,究責機制要如何具體落實仍有很大討論空間,轉型正義要彰顯民主憲政秩序、法治原則,促轉會不太可能在未清楚體系下對加害人究責。

雖然很多人認為轉型正義的結果是帶來社會再度分裂,但事實上任何不公不義並非只要隱藏就能得到寧靜,「揭露」才可以得到和解手段、可考量特赦或不追究;無論如何,「壓制真相」不是和解,轉型正義帶來的衝突必須忍受,而衝突程度也會依採取手段有所不同,林佳和認為至少要像現在檔案管理局作法一樣,檔案僅限利害關係人可閱覽、甚至以「個人資訊保護」為由覆蓋某些資訊,「至少要這樣吧?」

轉型正義是否會帶來社會無可承擔的衝突,林佳和認為不會,就算會,也該做;能否對當代很多問題產生影響,林佳和認為會:「如果對很多重大不公不義不處理、一瞬間變成充滿美好正義的國度,這是謊言……如果轉型正義不面對過去國家體系的問題,例如南美洲軍事獨裁對女性的性暴力極度猖獗氾濫,不處理過去這些,今天女性相關權益也不會改善。」

林佳和最後提醒,非洲國家烏干達以「吃人肉」聞名、常把異議份子殺害煮食給外賓吃的前總統阿敏,其在獨裁時期強徵很多印度移民土地,然而在民主化以後,烏干達比台灣早10年就開始討論如何返還、如何還印度移民公道,台灣在原住民議題上也應思考這問題:「不公不義的歷史不該成為眼不見為淨的灰燼,隱藏過去不代表是好的選擇。」