林明仁指出,犯罪率、再犯率與失業環環相扣,雖然經濟學界很少研究再犯的因素,但社會可以預期更生人容易受到職場歧視,這時候「走老路──犯罪──對他們而言是最輕鬆的方法。」

除了出獄後的就業問題,在監獄裡是否是受到妥善的教化,更是更生人會不會走回頭路的關鍵。不過,推開台灣的監獄大門發現,教化人力根本承擔不了超額收容的受刑人,監獄被賦予教化的任務,現在卻成為岌岌可危的地雷區。

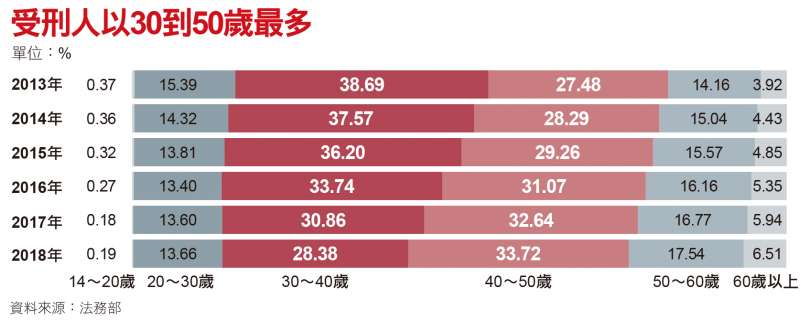

要談教化得先解決血汗監獄的人力結構。近年來監獄超額收容非常嚴重,根據獄政人員估算,每個教誨師掌管的個案最少都有三百人。有官員忍不住吐苦水:「矯正機關都爆肝爆成這樣了,把再犯率居高不下的狀況全推給他們,公平嗎?」

脆弱的社會安全網接不住更生人

少年犯阿貴則苦笑:「在裡面上課有用嗎?就講什麼佛光山或耶穌基督,大家都進去關很多次了,講也沒屁用啊!」監所內的團體教化出問題,受刑人上課也只是虛應故事而已。

監獄教化功能瀕臨失控,而哪些社會安全網承接了更生人回歸社會的任務?答案是司法體系的地檢署觀護人、財團法人更生保護會(更保),以及各縣市社會局與民間機構組成的社福體系,他們都是更生人與社會接軌的重要樞紐。

矯正官員說,每年平均有一萬多人假釋出獄,這些人都得向觀護人報到,但全台灣二十二個地檢署只配置了兩百多名觀護人;換言之,每個觀護人每年至少收到五十個新個案。另一道安全防線更保,第一線專員更少,平均不到五十人,長期得仰賴志工協助,但志工素質不一。

法務部官員直言:「光靠監獄、觀護人或更保人員的努力,不可能解決問題。」

但是其他政府與民間的社會資源卻遠水救不了近火。

「大部分人都覺得『受刑人為什麼要幫助』、『這就是他活該』!」長年協助受刑人家庭的紅心字會家庭服務組主任李怡穎說,如果社會大眾仍用「應報思想」看待受刑人及其家庭,這個世界上只會有愈來愈多的受刑人。

重新接起瓦解的救命索

「受刑人是隱形的。」李怡穎指出,受刑人與家屬常因犯罪汙名而顯得被動,主管機關又因資源不足無法主動,「所有事情只能等被通報才知道」。這些家庭如果不敢啟齒求救或無法申請救助,將進一步成為高風險家庭。

再犯率居高不下,問題不在個別的人,而在社會,在於制度。跌入底層的人並非不努力,他們有待教育、勞動、司法與社福系統重新拼接瓦解的救命索,才能逃出「溜滑梯的社會」。