「縱然無褲也要核論」…我們對這句話感憤慨,這句話中所包含的意義對全國人民極為不利,我們還認為,陳毅的話根本不通。中共要製造核彈,未必要犧牲人民的褲子,即使要減少一些褲子,也絕不至於全國人民都無褲子。如果真的如陳毅所云,「全國人民沒有褲子」,我們相信核彈絕對製造不出來。─1963年11月2日《明報》社評。

一九六二年五月,是《明報》最重要的轉折點。「五月逃亡潮」(或稱「五月人潮」)改變了這張報紙和金庸的命運。

一九五九到一九六二年大陸發生大饑荒,至少幾千萬農民餓死。廣東靠近香港,對於掙扎在飢餓線上的老百姓來說,偷渡來港自然成為他們的活路。一九五七年六、七月就發生過一次「大逃港」,最高峰時每月有幾千人偷渡,但與一九六二年相比,這個規模根本算不得什麼。這次「大逃港」到五月達到高潮,每天都有幾千人湧入香港,不僅有寶安的,還有東莞、惠陽、廣州乃至外省的。主政廣東的陶鑄一度下令把邊關的崗哨撤了,從五月五日到五月二十二日,人潮湧動,紛紛湧入香港,最多的一天就有八千多人,到九月才全面收縮。保守估計逃出人數不少於二十萬人。

香港這塊彈丸之地,一九六一年五月三十日的人口統計已超過三百一十三萬,交通、住房、醫療、飲水等方面壓力都相當大。突如其來的逃亡潮席捲香港,港督柏立基束手無策。「即捕即解」只是倉促應對之策,堵截不能解決根本問題,人流依然潮水般湧來,警察只能將他們堵在深圳河邊的梧桐山一帶。

報紙以報導新聞為天職,面對「逃亡潮」這樣全社會關心的大新聞,怎麼能保持沉默。在政治上堅持中立、竭力不左不右、不抱成見的《明報》,不想得罪任何一方,當人潮湧來,為顧全中共的面子,也不願多惹是非,一直沒有登載。只是五月八日,以「爺娘子弟哭相送 塵埃不見羅湖橋」為題,在頭條位置刊出五百多偷渡入境的難民被集體遣返大陸,送行親友臨風涕泣、哀聲動地的新聞。香港政府聲明,五月最初的十一天中因非法入境被捕的就有上萬人。

困在梧桐山一帶的難民越來越多,港英當局一籌莫展,良心的驅策,使他們不能再安於做一張娛樂性的報紙。「我們不能視若無睹,只好刊登一些。但再過得幾天,《明報》的採訪課整個沸騰了。記者們從邊境帶回來的眼淚,灑在編輯部的桌子上和地板上,他們激動的表情和辛酸的言語,使每個人的良心不能平靜。港聞版的編輯不斷的問:『登不登這消息?』每個記者都在不滿:『這樣的大消息也不登?』」

金庸出身於《大公報》,深知左派對付異己的態度,內心顧慮多多,知道會得罪許多朋友。他想到不久的將來,左派會藉故進攻,什麼帽子都會送來,甚至以後一生的日子都很不平安。面對事實和良心的嚴重考驗,他的內心在掙扎,最後他還是下決心大篇幅的如實報導,發表成千成萬同胞的苦難。從五月十一日起,他幾乎派出所有記者,到第一線採訪,沙頭角、粉嶺、元朗、羅湖等移民聚集的地方,到處都有《明報》記者的身影,他們了解難民的生活、心態,並拍攝了大量照片。這是《明報》創刊三年來首次大規模的採訪,也是第一次與幾家大報硬打硬拚、爭搶新聞。《明報》頭版連日都是有關「逃亡潮」的報導,大標題,大圖片。五月十三日,他發表〈巨大的痛苦和不幸〉社評,指出這樣大的「逃亡潮」,是由於「連續三年來大陸上的災荒,糧食發生嚴重困難」,「逃亡潮」令香港當局很感頭痛,大陸當局想必也感到頭痛的,更感到痛苦的是偷渡入境而又被遣送回去的同胞,以及他們在香港的親友。這樣巨大的痛苦,巨大的不幸,誰都會感到束手無策。

五月十四日刊出的〈邊境採訪記〉報導,「梧桐山中雲愁霧慘 遺下不少傷病婦孺」。當天,他安排龍國雲等記者前往梧桐山一帶採訪,由於香港當局出動大批警察攔截,大量偷渡者被堵在山上,許多老弱婦幼在山上跌傷、患病,他們水盡糧絕,吃樹皮、木菌,坐以待斃,至親的人也無法相救,於是夫棄其妻,兄捨其弟。生平不會哭的陳非,每天都睜著雙眼流淚。五月十五日,《明報》頭版頭條刊登陳非的特寫〈梧桐山上慘絕人寰〉,大字標題非常醒目。另有一篇〈邊境山頭一片呼兒喚母聲 聞者心酸腸斷〉,慈母背嬰兒翻越梧桐山,母死兒生,哀啼屍側,同行者惻然俱無人加以援手。他發表首篇表明立場的社評〈火速!救命!—請立刻組織搶救隊上梧桐山〉與此相呼應:

由於飢餓而求生,這是每個人所要爭取的最低限度的權利。我們在香港的居民,幸而沒受到飢餓的威脅,但我們大多數也都是從大陸來的,只不過早來了些時候而已。想到那些陷身於苦難中的同胞,誰都會感到惻然難過。我們極盼中共當局派人去救援,也極盼本港當局派人去救援。

最寶貴的,是人的生命!最大的仁政,是救人性命!

「火速!救命!」的大標題,震撼人心。有人說,這是他開始受讀者注意,與讀者拉近距離的一篇社評。《明報》的人力、物力,根本無法與大報相比,但他的社評獨闢蹊徑,在新聞報導之外,引起了讀者的重視。五月二十一、二十二日,他發表社評〈協助警方,共度難關〉、〈請勿加重警方困難〉,二十三日他發表社評〈巨大的定時炸彈〉:

事實上,這件事好比一個巨大的定時炸彈,警方人員正在小心翼翼全神貫注地設法移開,是否能夠安全解決,現在尚未可知。萬一處理稍有不慎,以致爆炸開來,那麼全香港三百二十萬居民就要受到極大的災禍。 我們呼籲市民,不要阻撓警方處理這難題,不要認為警方執行任務,是對我們中國人含有敵意。不要輕視這個危機!我們是否能夠繼續安居樂業,和這個炸彈是否爆炸,有極大的關係。

面對「逃亡潮」,他從不聞不問到全力以赴,有人說是他在社會變動中學到的生存伎倆。從五月十三日起,他安排記者每天送一車食品到邊境,分發給難民。讀者連日送來善款和食品,小小的報館彷彿成了一個人道主義救援中心,全體員工忙得透不過氣來。《明報》兩次刊登〈本報讀者捐款芳名〉,其中一次就有二十筆共一千五百一十元港幣。有一批讀者的捐款買了餅乾、糖果等,另帶上開水、生果等一起派送。許多讀者打電話願捐款、捐麵包等食物,也有許多讀者響應《明報》的呼籲,願參加救援隊上梧桐山救人。五月十八日,他還發表社評〈請當局准許分發救濟品〉,但香港當局禁止他們進入邊境。五月十九日只好刊登啟事〈本報暫停接受讀者捐款〉,「因限於各種環境關係,未能順利展開救濟,故暫時停止接受捐款。」

當時,《星島日報》、《華僑日報》等都在大力報導「逃亡潮」,但對難民的實際救助遠不如《明報》。《明報》因「凸現了人道主義和個性」而貼近讀者,出現希望的轉機,在香港林林總總的報紙中脫盈而出,剎那的光芒甚至讓所有的大報黯然失色,幾乎一夜之間就讓香港市民刮目相看,突破了在兩萬多份徘徊不前的僵局,五月份平均日發行量三萬一千零六十八份,當年下半年突破四萬份。

「自由談」副刊

從這時起,《明報》加重對大陸新聞的報導,金庸不諱言,「逃亡潮」的刺激,使《明報》對大陸批評的意見增加了,態度也變得比較尖銳。《明報》終於度過了慘擔經營的三年草創時期,由一張以刊登武俠小說為支柱的娛樂小報迅速向新聞、評論為主的大報轉型。「自由談」副刊的開闢成為這一轉型的重要標誌。

一九六二年六月八日,「逃亡潮」不久,《明報》刊登「自由談」徵稿啟事:

本報定本月十七日起,每星期增出「自由談」副刊,內容自由之極,自國家大事、本港興革、賽馬電影,以至飲食男女、吸煙跳舞,無所不談。《明報》不受任何政治力量的影響,為純粹的民間報紙,有條件同時刊登資本主義和馬克思主義的文章。「自由談」副刊由本報總編輯親自處理來稿,保證不偏不倚,公正無私,對任何讀者均極端尊重。

「自由談」的名稱是他與潘粵生、董千里一起議定的。六月十七日,「自由談」正式問世,發刊詞指出它追溯《申報》「自由談」副刊傳統,力圖辦成一個開放的公共園地。「自由談」以刊登關心大陸的雜文、隨感為主,大量的讀者來稿,都有在大陸親身經歷的遭遇。有文章直接嘲諷香港左派報紙的「車大炮」,對糧食放衛星等假大空新聞不但大字套紅標題,而且有時間、有地點、有圖片,甚至有特派記者親睹,結果老百姓餓肚皮,冒死逃亡。

六、七月間,他以「華小民」的筆名為「自由談」寫了一些歷史隨筆,借古諷今,直指當下。在〈天災的好處〉中,他說:

現在科學昌明,人人知道日蝕、水旱風災是自然現象,和人類的活動無關。這樣一來,天災就不再成為對當政者的警告(所謂「天變不足畏」),有時,反而成為當政者推諉責任的藉口,什麼「連續三年的自然災難」之類,那麼天災當真是有百害而無一利了。

〈民食不足是誰之過〉一文,他也說,「大陸上有嚴重的糧食缺乏,這是盡人皆知的事實。中共只以『天災』兩字,解釋了一切,所有制度的不善、處理的不當,完全絕口不提。」(《明報月刊》一九六六年十一月號還重登過這些文字。)

他在「自由談」上與曹聚仁發生過小小的筆戰。曹是資深記者,定居香港,多次北上,備受「禮遇」,在香港發表《北行小語》、《北行二語》、《北行三語》等,無視「大躍進」、「人民公社」造成的災難,反而以一連串「數字」大誇內地的「建設成就」。也曾相信過馬克思主義的他,此時已轉而信奉英國哲學家羅素的理性主義。他說,曹先生從不信到相信馬克思主義,他則是從信到不信,他們兩人向著不同的方向走,可能在某個什麼地方有過交叉點。

與純粹娛樂性的副刊不同,「自由談」談王實味,談陳寅恪,談《紅樓夢》等,透著一種強烈的文化味和自由氣息。十二月四日出版的第四十期,有〈大陸的言論自由〉、〈「鐵幕新聞」的來源〉、〈參與〈參考消息〉〉、〈是「民主」還是「專制」?〉、〈關於〈關於大陸中國新聞的報導〉〉、〈越劇《紅樓夢》的觀後感〉等,幾乎都和大陸有關。

「自由談」以濃厚的書生色彩,深受知識分子尤其那些離鄉背井、從大陸出來的知識青年的喜歡。本來每周只出一期,因大受讀者歡迎,從七月十四日起就變成一周兩期,每周逢三、六刊出。一九六三年一月十一日,初到香港的李文西以「庸人」筆名投稿「自由談」:「和許多青年學生一樣,我懷著痛苦的心情,依依不捨地離開了親愛的祖國,來到這號稱東方之珠,但卻是個十分沉悶的地方!也和許多從大陸出來的人一樣,我愛上了《明報》的『自由談』。看了幾篇文章,手癢難禁,也想發洩一下心中的苦悶,吐出哽在喉中的由衷之言。」

查良鏞在一九六三年三月十日的《明報》社評說,「本報創辦『自由談』副刊,目的就是在訴諸讀者的理性,希望用事實來說明問題,請讀者們不要受任何宣傳所蒙蔽,不要憑一時衝動而輕下判斷。」《明報》從面向小市民的休閒報紙,成為知識分子報紙,「自由談」起了不可忽略的作用,「自由談」編輯室的座右銘「有容乃大,無欲則剛」成為整個《明報》的報訓不是偶然的。

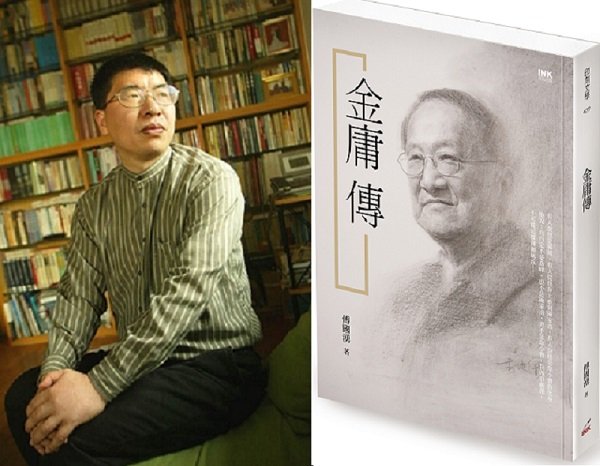

*作者為獨立撰稿人,著有《1949年:中國知識分子的私人記錄》、《筆底波瀾》多本書作,本文選自作者新著《金庸傳》(印刻文學)