午前的咖啡店沒有客人。是第一個客人。戴著土褐色的漁夫帽,走進來時並沒有摘下,因為他突然楞住了,他沒有想到這是一間單人店,沒有任何一個助手,店裡只有我。

因此他來不及了。他胡亂地就著門邊的椅子坐下,帽子還在頭上,那張臉只好對著剛剛騎過來的腳踏車發呆,一切都像幻影,一陣風突然吹來,窗玻璃輕盪著彷如土地震動的聲音。

沈默中免去了任何應對或者點單的程序,我像個機器人般取出杯盤,當磨豆聲嘎嘎響起的瞬間,小小的店裡馬上陷入更為怪異的死寂。

咖啡喝不到一半時,他站了起來。

我提前一步推門出去,避免聽見任何一句話或者讓他買單,我並且走到外面的路口等他離開。然而等了很久,他一直沒有出來。我回頭望了一眼,才發現他雖然走出了玻璃門,卻獨自坐在廊下的花台猛吸著煙,那根煙已經吸到了濾嘴,吸到兩頰都凹進去了,他卻還緊咬著不放,像個輸光了的賭徒捨不得丟棄它。

羅毅明抽完那根煙後,聽說回到家就發病了。

他爬上了屋頂,那上面有一張鐵椅,平常他喜歡坐在那裡閱讀書報,抬頭剛好望得到河岸綿延而去的遠山。這時應該是午後不久,但也有傳聞正好黃昏,因為附近一個婦人正在陽台收衣服,她看見羅老先生突然從椅子上站起來,好像接收到一通神祕指令,沒幾下就跨上了欄杆。

婦人尖叫起來。鄰居一個個跑出家門,里長親自帶來守望相助隊的成員,從外面轉進來的警車只能停在巷口觀望著。羅老先生被攙扶下來時,臉色慘白,兩腿還在發抖,對任何的問話一概不答。凝重的現場只有婦人的哭聲,她一再對著警察描述當時的情景:她先看到一群鴿子,搬來這裡五年,沒有看過那麼多鴿子突然一下子飛起來…。

幾天後我到市場購物,平常較熟絡的店家明顯轉為冷淡了,沿街蹲在地上的攤販們雖然生意照做,也沒有幾個願意抬頭看人。等我買完東西走出了視線,他們才偏著頭說起彼此的話來,整個小鎮彷彿悄悄進行著齊聲的怨怒,我只好像個罪人般低頭離開現場。

不同的場合中,我也碰過幾個主動搭訕的人,雖然不認識對方,他們卻似乎懷抱著一種共同的情感,一開口便表達出對羅毅明先生的關心,誇揚他是小鎮上的善人,待人處事親切慈悲,他家院子外面常有流浪的街友聚集,為的就是羅桑隨時隨刻都會站出來賞口飯吃。

羅毅明的善舉並非謠傳,有個志工單位的朋友親口告訴我,這幾年來,羅每個月底都會從信合社領出一筆錢,當場分裝到信封裡面,除了較遠的公益團體採用掛號郵寄之外,其餘他把大小封袋放在腳踏車的籃子裡,然後像個勤快的耶誕老人一路分送,在這濱海的小鎮發送著彷彿迎春過節的歡欣。

我還聽說過一則溫馨的美談,一個新來的郵差送信到羅宅,羅毅明出門喝喜酒去了,那郵差便在院牆外高喊了三大聲的無名氏,紛紛跑出來的鄰居看了那信封上的署名,才知道又一張捐款收據寄來了,為善不欲人知的羅桑畢竟又得到了善報,一個新郵差從此奠定了羅毅明感人肺腑的無名之名。

自從羅毅明發病以來,種種的懷念就像昨夜的冷菜再熱一遍,所有的讚美集成一曲旋律,日夜穿流在小鎮的街頭,聽了再聽還是極為溫馨感人,儘管在我回味起來是那麼完全兩樣的悲哀。

但不用懷疑,我剛認識羅毅明的時候,對他也是同樣充滿著敬意,我甚至認為倘若這個社會沒有他,我們作為一個人是不完整的,若是遺漏了他的風采,我們永遠看不到一個溫暖的榜樣。

就算後來發生了那件事,把我剛起步的人生完全毀壞,我仍然沒有對外聲張。外面的世界需要和諧,小鎮還在享受著一個英雄散發出來的榮光,我只好隨俗地期待他能夠活著;唯有讓他清醒地活著,偶爾感受一下那些掌聲所隱藏的嘲諷,偶爾體會他人痛苦所帶來的折磨,這樣他才記得有個人永遠不會原諒他。

因此,當我得知他突然發病的這一刻,坦白說,我的心頓時糾結起來並且痛出了骨髓。嚴格說來,我非常傷心。

我去過的羅家,是一幢稀有的古老建築,四面沒有一塊磁磚,上下全由鐵件、老木頭和宜蘭石搭配著黑瓦建構而成,為數頗多的短柱撐起了屋宅的基座,兩層樓房浮出地面三尺,門前的院落橫列著一條長長的穿廊,走在上面時木地板發出喀吱喀吱的叫聲。

五年前第一次的見面,我還記得羅毅明說了這樣的話:這是父祖輩留下來的資產,不是我的,幫忙看管而已,我真希望趕快提前退休,免得銀行又把我調來調去,一直都不能把這裡當家。

儘管他那麼謙遜,我還是仰慕著他的資歷背景,他在獨霸著金融業的大商銀裡擔任要職,掌管著整個中部地區的貸款業務,可說是個位高權重的資深大經理,平常住在銀行宿舍裡,逢到假日才有機會回來鄉下這個老家。

羅毅明回家算是度假,每週留宿一夜,通常只有一個短暫的早晨供他清理雜荒,我和秋子到訪的時候,他已經把落葉耙成一堆,地上也掃淨了,忙著蹲在水塘邊匆匆洗手,準備帶我們經過穿廊走進屋中。

他邊說話邊拭著額頭,汗水穿透了上身的條紋襯衫,腳下還套著短筒的黃雨鞋。我們跟進屋裡,有片刻時間他消失不見,出來時卻已是一身乾淨的黑褲白衣,喉結上的鈕扣一直沒有打開,以致當他開口說話時,脖子下的皺紋交錯在領口邊扭動著。

我覺得他既高貴卻又樸實,一看就是個非常乾淨的人。剛開始我雖然被房子本身散發出來的氣息所迷惑,其實更感激的是他獨獨對我們釋出的熱情,我不知道這種地方誰有資格進來,但至少輪不到我和秋子。我甚至在僅僅見過兩次的情境中突然湧起一種卑鄙的想法:如果他是我的父親就好了。我無法解釋那種荒謬的念頭,只能說從小我就經歷過一個夢想的毀滅,而這又是當時的父親無法替我挽回的。

對於拜訪羅家,秋子似乎比我更為期待,她在一間攝影教室聽過他義務輔導的課程,我們能被邀請到這幢首富般的古宅裡,憑藉的也是這個榮幸的因緣。秋子不見得處處討人喜歡,但她對於學習某項事物頗有獨特的堅持,好比還是生手的這一門攝影,她在專家面前可以快樂得像個孩子,上課時眼睛是發亮的,根本沒想過那幽深的鏡頭有時看不到人生的難題。我想大約就因為她有這樣的純粹,羅毅明才把她當成女兒看待吧,否則這種富豪之地,我不相信有人可以隨便走進來。

不僅是秋子樂衷於這樣的受教,我也因為擔憂自己太過疏淺而盡量樂在其中。只要聽到羅經理又來一聲熱情的邀約,再怎麼難以脫身,我總有辦法遠從台北縣境的工區趕回台中,然後載著她往海口方向奔馳。一路上我們在風中興奮吶喊,嗓子大過了摩托車的引擎聲,秋子的雙手環抱著我的腰際,我們在急速倒退的風中憑著新婚的愛情勇猛地穿行。

秋子習慣坐在客廳左側電話旁的位子,右邊則是羅毅明的單人沙發椅,他們不時對著相冊裡的照片比手畫腳,氣氛熱絡得恍如鍋子裡煎著兩條魚。羅毅明甚且喜歡暢談多年前初學攝影的趣事,也把他的得意作品鋪排出來,桌上簡直就像個小型攝影展,旁邊的報紙、煙灰缸全都掃到空位上,就像我有時也甘願坐在較為冷落的空位上那樣。

他對秋子的指導毫不吝惜,除了解說攝影的概念與技巧,也頻頻拿著底片對映著玻璃上的光,儼然一位慈祥的長者站在明亮的窗邊。他對著光說話,如同進行一場醉心的演講,頭髮有些斑白,沉浸在那專業的教誨中顯得非常動人。

至於我,那時的我,對於攝影這種需要熱情才談得出名堂的藝術,只能像個門外漢四處瀏覽著。房子真大,比任何一個夢境還要寬廣。日式建築散發著官舍般的氣息,老木頭的幽香時時飄來鼻心,我不知道一般人怎麼看待這種境界,或許會生出一種絕望之感吧,會對自己的無能充滿著羞愧吧?我倒是不會,小小的嫉妒當然有,卻被自己的想像力安撫了,那時的我還不到四十歲,倘若他停下來等我,我至少還有二十年的歲月可以用來趕上他。

我一邊胡亂想像,一邊等著好學的秋子。她提出的問題有時非常古怪,譬如說暗房,進去暗房的時候要穿深色的衣服嗎?譬如說黑白照片,萬一剛好拍到五色鳥,哇,那怎麼辦?秋子的好學洩漏了很多弱點,然而這些弱點卻也是她的天真,就像她短髮下的清純,臉是乾淨的一張紙,眉頭微微皺起來時,就像不小心沾到了大人世界裡的塵埃。

但我喜歡這樣的秋子,小小的愚笨總比聰明好,隨時還有機會接受他人的啟蒙,不像聰明的腦袋已經停滯在自我的算計中。何況她不笨,應該說略有一股傻氣,這種特質反而使我愛她,因為我已經沒有這種純真了,她剛好可以照亮我的陰影,減輕生命中某種特別沈重的東西。

也就是說,我不能沒有秋子,我看見她的微笑才能感到幸福,看見她被讚美就像我自己也沾光得寵那般。她雙手捧著夏天的熱茶,靜靜地聽著老師說話,眼睛眨呀眨,臉上暈著欣喜的光,時時放下杯子拿起她的筆記說:「老師慢慢說呀,讓我寫完整一點。」

我相信羅毅明也被她打動了。他雖有雍容氣度,卻也有著拘謹的一面,開心起來時文文地笑著,牙齒含在嘴裡,喜悅之情悄悄湧在沙啞的喉間。那第一次的見面,時間來到中午,他熱情地留我們吃飯,我和秋子互看一眼,知道他一個人獨居而作罷。倘若一切就在那天結束,留下來的印象將是個多麼令人懷念的瞬間。可惜沒多久我們又去造訪了,那時還不到花季,窗外那棵大櫻花仍然綠著滿樹的葉子,暗紫色的枝幹在微蔭的院子裡映著神祕的光。

秋子離開我的時候,櫻花還沒綻放,我們一起失去了那年春天。

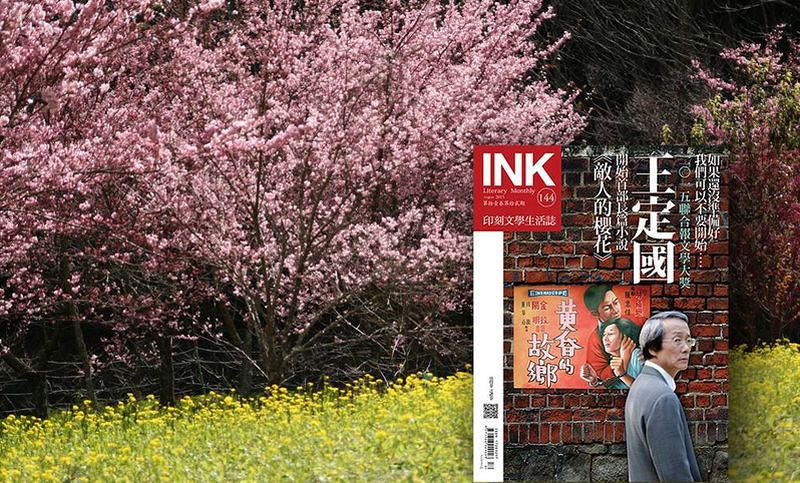

*作者為知名作家。完整內容刊載於《印刻文學生活誌》2015年8月號)