買下第一本禁書

「如果你好好在圖書館走一走,幸運的話,你就會發現他借過的書。借書單上寫著『李敖』兩個字,這時候,你不要懷疑,趕快借出來,不要管它是什麼書,先借了再說,因為,你可以在他借過的書下面,簽上你的名字。想想看,你的簽名在李敖的後面,多有學問!你可以對別人說,你和他看同一本書啦!像我,就已經簽過好幾本了。」

那是一九七三年,我十六歲。進入台中一中的第一學期,一個愛吹噓的地理老師就用一種非常神秘的口吻,在課堂上這樣講著。許多同學互相打聽李敖是誰,許多人在追問李敖到那裡去了?

後來我們才知道,傳說中的李敖,在就讀台中一中的時候,就翻遍了圖書館的藏書,後來去讀台大歷史系,一個被一中師長譽為「最有才華的人」,因為「思想有問題」,寫了一些批判當政的文字,被關進監獄。他的媽媽還在台中一中任職,好像在教務處或者什麼地方。

神秘的李敖,成為我們的偶像。許多人走遍圖書館,尋找他看過的書。

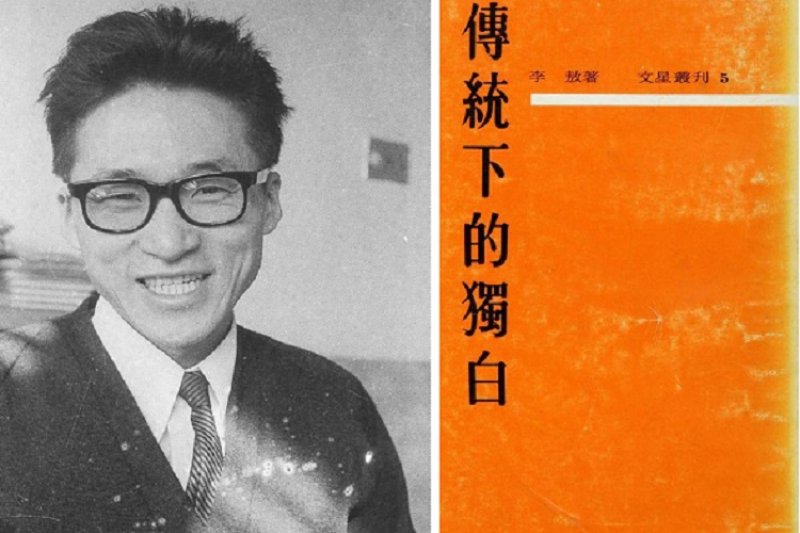

然而我們很快就聽說在第二市場附近的一家書店,可以找到他的盜印書:《沒有窗,那有窗外》《傳統下的獨白》。

我們平時就在這書店買參考書,所以還算熟。但要去問禁書,我還是非常擔心,不知道自己會不會因為看禁書,思想有問題,被抓起來。去買書的那一天,我站在書店裡東看看,西翻翻,徘徊了一個多小時,等到老板旁邊的人少了,才趨上前低聲問:「老板,有,有沒有《傳統下的獨白》?」

書店老板是一個身材高大的中年人,外省口音,面容白白淨淨,戴一副深度近視眼鏡,坐在高高的櫃台後面,用一種陌生的眼神打量著我。一個穿卡其色高中制服的男生,沒有買參考書,居然要買李敖,似乎有點奇怪。他停了片刻,面無表情的說:「是你要看的嗎?」

「嗯。」我點點頭,裝得像一個好學生,心裡只覺得非常害怕,像在被盤問。

「你知道這是禁書嗎?」他的口吻轉為溫和一點,雖然不像在盤查,但語氣冷淡。

「我知道。」我老實說。

「那,還有另外一本,你要不要?」他依然面無表情。

我心底跳了一下,算算口袋裡的錢,就說:「好。」

他沒有回話,起身走到書店後面的倉庫,拿了兩本書,用白報紙包起來,再用橡皮筋套上,面無表情,但先觀望了四周,才塞給我,眼神透過厚厚的鏡片盯著我看,低聲說:「兩百元。」相較於當時那些平裝本的口袋書,如水牛文庫、文星書店的平價書,這樣的價格簡直貴了一倍。但我連想都沒想,立即從口袋裡掏出錢,迅速付了,像生怕被發覺似的,將書收到書包裡,藏到最深處,厚厚的一堆參考書後面,書包上還寫著的「台中一中」的字樣。走出書店,我才發覺自己心跳得非常厲害。

即使坐在公車上,我還不敢打開。我四下張望,深怕有人發覺跟蹤。回到家裡,背著父母,我才悄悄的打開。粗糙的紙面黃色封皮,黑色的一行書名,沒有寫作者,內文一樣是簡陋的紙張和印刷,有些字體的油墨,還會印在手上。但我卻用一個晚上看完了一本。

這是我第一次買禁書。第一次看禁書的感覺,和第一次跟女生幽會沒有兩樣。微微暈眩,心跳加速,向禁忌的地方,不斷摸索前行。

買禁書變成我們的樂趣。只要有人說:那是一本禁書,立即搶購,怕買晚了,書就絕版。陳映真的《將軍族》,就是這樣買來的。當然,同時購入的還有《第一件差事》。

陳映真和《將軍族》

那時候,陳映真出獄不久,小說集《將軍族》與《第一件差事》剛剛出版,《將軍族》就被查禁了。

這種消息總是傳得特別快。內行的書店接到出版社通知,就把書從架上拿下來,藏到書櫃後面。有熟識的讀書人來了,就悄悄拿出來,說:「你看看這一本,剛剛被查禁。還剩下這兩本而已。」彷彿在說著「這是海內外最後的兩本孤本了」。你如何禁得起誘惑?

那時我讀台中一中高二。朋友阿豊知道以後,趕緊通知朋友,大家分頭去書店找。台中市的一些大書店都沒有了,後來在一家賣參考書為主的書店裡,竟找到兩本,當然一口氣全買了。書後來果然絕版,直到多年後才解禁。

那小說集的封面是吳耀忠畫的「少年補鞋匠」,暗綠色封面,一個少年眼神專注,衣服襤褸,補著一雙舊舊的,彷彿走過許多路的鞋子。幽暗而憂傷的油畫。

小說最讓我震動的是《我的弟弟康雄》,描寫家道中落後,一個理想主義青年的虛無與沈淪,最終走上了絕路。或許因我也曾遭遇到家道中落的悲哀,母親為了違反票據法而入獄數月,我在絕望中壓抑著,不讓同學知道。那壓抑的深深的虛無與悲哀的調子,讓我耽讀再三。

朋友間討論最多的,還是陳映真的小說為什麼被查禁。有人說是因為裡面描寫了向日葵,而這是中共的國花;還有人讀得更細,認為是因為一篇小說內容描寫了一個青年為了不讓鴿子停下來,向空中揮舞著紅色的旗幟。但沒有人說得出確切的原因。

查禁的原因,本身就是禁忌,這就是「禁忌年代」的特徵。「權威」要變成「威權」,就是不容許你問他原因。最後逼得你得猜測他的心思,揣摩他的心思,甚至暗暗討論他的心思,如此才能讓你想得太多,猜疑太多,滿地陰影,最後什麼都不敢做。

這樣就能把「禁忌」的恐懼,極大化,讓它變成一堵無形的圍牆,把你關在裡面。而你還心甘情願的站在裡面,不敢走出來。甚至多年以後,你寫文章時,心中都還在想,這個句子能寫嗎?不是誰誰誰寫了這句子,就被查禁了?你就想:算了,別寫了,以免被查禁。

這個無形的力量,我們叫他「心中的警總」。也就是在心中建立一個無形的警備總部,一種不自覺的「自我檢查」。

然而我終究把他的小說讀了又讀。陳映真細緻的描寫,刻劃台灣社會變遷中的伏沉與憂傷,那種市鎮小知識份子的虛無和無奈,簡直無人能比。

更重要的是,他有思想,有理想主義情懷,卻因為時代的壓抑,有一種淡淡的虛無而憂傷的抒情。當時,作為一個「文青」,我們也都讀了白先勇的《台北人》,王文興的《家變》《龍天樓》,葉珊的散文集,施叔青的小說《約伯的末裔》等等,一批現代主義的文學作品。但真正讓我感動的,仍是陳映真。他所寫的每一個場景,那抒情的文字中刻劃的麵攤、失落的少年、家道中落的青年、父親故世的「雕塑著成人一般的風景」的青年……,彷彿是我們生活的寫照。

多年後,當三、四十年代的文學作品偷偷出版,我第一次看到魯迅的小說《吶喊》《徬徨》,才恍然發現:「啊!原來陳映真的老師是魯迅。」

一九八一年左右,因了施善繼的關係,得以在中和陳映真的家中,見到他本人,那時內心之緊張,真不下於如今青少年見到一個偶像。他的渾厚的聲音,高高壯壯的身形,讓我很難和《將軍族》那個蒼白的安那其主義的少年連結起來,而更像是已經走到了《夜行貨車》中的憤怒的壯年。

不久,就因為主編「大地生活」雜誌,而與他有了多一些的交往。所受到的指引和照顧,無論從文學、思想、理論、政治信念等各方面,都受益良多。

一九八二年左右,黨外雜誌在海外的策動下,發起了「台灣意識/中國意識」、批判陳映真的運動。這是由於台獨不能公開說,於是以「台灣意識」為名,批判「大中國意識」。論戰過程中,陳映真被戴上「大中國沙龍主義」的帽子,但他卻太君子,總以為台獨與黨外都是被當政者所壓迫,所以不願意批判,更不恥於扣對方的帽子,反而從階級分析的方法,在理論上,和海外(美國、日本)的台獨論戰。但對手卻非如此,也不管戴陳映真的紅帽子會不會致他於死地,反而以他的中國意識為標的,死命的打。對手中,最主要是筆名為「陳嘉農」「宋冬陽」者,後來才知道,他就是以流亡生涯為標榜的陳芳明。

我不知道別人如何看待這一場論戰。但在我自己心底,卻怎麼樣也無法認同對坐過牢的陳映真揮舞紅帽子的「血滴子」,因為那是和獨裁者使用同一種邏輯,同一種語意,同一種法西斯意識形態的殺伐。我更不相信那個在《我的弟弟康雄》裡,充滿人道主義襟懷、虛無而憂傷的作家,那個在「山路」中,不斷自省著「如果革命墮落了……」的政治犯,會有所謂的「霸權」和「沙文主義」。

更重要的是,在論戰中,一邊是用思想與批判來討論問題,另一邊卻是殺氣翻騰的用統治的政治語言來扣紅帽子,無論現實的勝負為何,至少在人品上,就差得很遠了。更不必說,文筆的差距,實在太大了。

有時候我會以為,自己之認同陳映真,十七歲在禁書中看見那個刻劃了理想主義青年的小說家陳映真,會不會是一個決定的瞬間?

是的,文學超越一切;文學的陳映真,永遠超越一切政治的口水。無論陳芳明如何以《台灣文學史》一書來包裝文學評論者的身份,甚至在陳映真生重病而無法寫作之後,才寫出散文,作態的表白如何欣賞陳映真,讓陳映真連反駁批判的機會都沒有,這人品之高下,立即顯現。尤其他的《台灣新文學史》中,對影響了台灣小說、文學理論、文化批判、報導文學等等,至為深遠的陳映真,竟只是隨便的一筆帶過,這不能不說是蓄意的偏見,刻意的忽略。

或許,有人以為寫了《台灣新文學史》就可以為台灣文學下了定論,但我仍必須指出,不,作品會說話,陳映真的作品,他的文學評價,會遠遠超出這些。一如施淑青說的,陳映真的作品,遠遠超出了他的時代,永遠走在最前面,他所開創的內容,如對跨國公司的描述與批判,至今仍是許多作家所不及的地方。

*作者為知名作家,現任中華文化復興總會秘書長。本文選自作者新著《暗夜裡的傳燈人》(天下文化)。