楊燁沒有墓碑、沒有墓地,只有一個二三四九八的編號和骨灰撒在四號草坪的紀錄,以及墓園紀念冊上的紀錄:

楊燁(又名大衛.蘇立文)

一九四二年八月二日生於中國成都

一九七九年一月六日卒於密爾希爾,享年三十六歲

北京楊憲益和戴乃迭唯一的兒子

二○一二年四月,我第四次赴倫敦大英圖書館閱讀戴乃迭致親友的書信,意外發現了牧師吉爾雷(Rev. Keith Gilley)於一九七九年一月十九日在大衛.蘇立文(David Sullivan)/楊燁葬禮上的講道。

提起楊燁在筆記本裡抄寫的英國詩人威廉.歐內斯特.亨利的《永不屈服》一詩,吉爾雷牧師說:

這些詩句裡飽含著一種堅強不屈的人生哲學,但是哪一個個人又能獨立於社會之外堅守這一信念?這首詩還體現了一種宿命論觀點以及個人的意志和勇氣與命運的抗爭。大衛在這一抗爭中經受了多麼嚴峻的考驗!他生活在中國歷史上一個動盪不安、充滿傷痛的年代,一個生活態度和人生哲理兩極分化、嚴重對立的年代。作為一個混血兒,少年時代的民族主義狂熱,讓他經歷了非同常人的身分認同危機;而青年時代,在「文化大革命」的浪潮裹挾之下,他加入了大學裡的紅衛兵,滿懷一腔政治熱情,把自己的聰明才智毫無保留地獻給了這場運動。然而,當他又被這場革命運動拋棄後,失望與失落的打擊是巨大的。他並沒有採取「該怎樣就怎樣吧」的宿命態度。曾經奉若神明、全心全意追隨的領袖如今變成他心目中的敵人,他開始像曾經堅決反對帝國主義一樣來反對他身邊的中國元素。

生活中沒有什麼比瓦解粉碎一個人的希望、理想、信仰更殘酷的事情了。大衛不是一個見風使舵、隨波逐流的宿命論者,他對理想的追求是嚴肅的,他對命運的反思是深刻的,而這正是基於他誠信正直的人生態度。很多同代人一定也經歷了同樣的失望與失落,但我冒昧地猜測,由於他的特別的家庭背景和教育,大衛所經歷的失望與失落一定遠遠大於他人。

在最後的禱詞中,吉爾雷牧師說:「讓我們用愛的祝福和同情的關切撫慰那些悲傷的心吧!讓我們把深深的愛與同情送給那些悲痛欲絕的人, 不管他們是何許人,不管他們身在何方。沒有人能夠逃脫生命中的悲傷, 唯有愛才能撫慰悲傷的痛。」

戴乃迭與楊憲益正是用愛來緩解他們心中的巨大悲痛—他們把愛給了相繼出生的外孫兒、外孫女,他們把愛給了傾注畢生心血的翻譯事業。他們心中的悲痛也許得到了一定的緩解,但喪子的悲傷恐怕永遠都藏在內心深處。

美國作家瓊.狄恩說過:「悲傷原來是一個我們根本不瞭解的地方, 直到我們自己走進那裡。」這是她的回憶錄《奇思之年》中悲悼因心臟病猝死的丈夫的一句話。

「對於凡人來說,最大的悲痛莫過於看到自己的孩子死去」,這是狄恩在哀悼病逝的唯一女兒的回憶錄《藍色的夜》中引用古希臘悲劇作家歐裡庇得斯的一句話。

我們永遠無法知曉戴乃迭和楊憲益承受了怎樣的悲痛。我只是聽說過,在戴乃迭失憶的晚年,她有時會突然跪倒在地上,仰望蒼天,用她的母語發出撕心裂肺的呼號:「我的兒子在哪兒?我的孫子在哪兒?我本該有好多孫兒、孫女啊!」

「悲傷沒有距離,悲傷來襲如潮湧。」瓊.狄恩如是說。

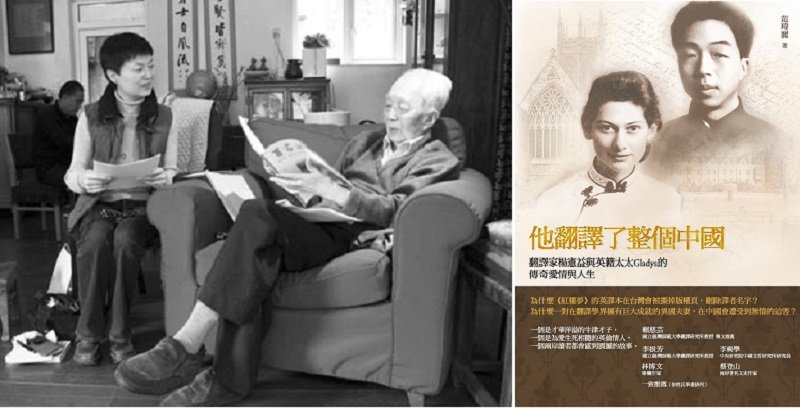

*作者為自由撰稿人,生於中國,旅居美國,書評雜文散見中美英報刊,著有《納博科夫的啟示》、《我的七七級》、《蘇利文和他的收藏》、《金絲小巷忘年交》,是中國翻譯家楊憲益先生最後三年的生活親歷者。本文選自作者著作《他翻譯了整個中國:翻譯家楊憲益與英籍妻子Gladys的傳奇愛情與人生》(蔚藍文化)。本系列結束。