一個明亮的冬日,發生不可挽回的悲劇

楊燁當然也在努力地去適應和喜歡英國的生活。一九七七年春天,姨媽家的後花園草坪一片嫩嫩的新綠,抽出新芽的月季叢中火紅的鬱金香和黃燦燦的水仙花亭亭玉立。楊燁一早幫姨媽推剪草坪,剪碎的嫩綠草尖散發著陣陣清香,生機盎然的春色令人陶醉。楊燁告訴姨媽想去找幾個剛認識不久的新朋友打籃球,姨媽求之不得,說快去快去!

楊燁和朋友們去了附近的小操場。曾經是運動員的楊燁籃球打得既投入,又開心,大汗淋漓之後是無可名狀的輕鬆。

「你是哪裡人啊?」回家的路上新朋友隨意地問了一句。楊燁愣了,該如何回答這樣一個簡單的問題呢?他來自何處?他從前的一切,都是他要極力忘記的,是他要全盤否定的。他的情緒一落千丈,他選擇了沉默,回家後又再一次選擇了自閉。

一年一次的簽證續簽,更是無情地、再三地提醒著他,他是誰,他來自何方,他有過怎樣的過去……如同一個剛剛結痂的傷疤,被一次又一次地重新撕開。

楊燁要為自己打造一個全新身分的努力就這樣一次又一次地被現實擊碎。越是想甩掉過去,過去越是神出鬼沒地纏繞著他。楊燁也許不無痛苦地意識到,只有一條路可以擺脫過去。

一九七八年的耶誕節期間,希爾達應邀去弟弟家裡過節,他們也邀請了楊燁,但楊燁表示更想一個人清靜。這當然正是楊燁的性格,希爾達也沒有堅持楊燁同往。一九七九年元旦剛過,希爾達攜大女兒璐斯和弟弟家的兩個女兒回到倫敦家中,幾個女孩子想利用寒假的最後幾天遊覽倫敦。

家中寒氣襲人,供暖的鍋爐不知何故停止運行,楊燁似乎全然不覺。冰箱裡只有幾瓶優酪乳,儘管希爾達給楊燁留下了足夠的錢讓他自己採購食物。

希爾達請人修好鍋爐,女孩子們去超市採購了大量食品,融融暖意和女孩子們的說笑聲給家裡平添了生氣和快樂。一月六日是女孩子們在倫敦的最後一天,她們計畫懶洋洋地放鬆一天,因為第二天是週日,她們要驅車返回學校駐地。早餐後她們想打撲克牌,三缺一,楊燁便欣然加入進來。四個表兄妹玩牌玩得很是開心。難得看到表哥有如此好的心境,璐斯很受鼓舞。

「大衛,天氣不錯,咱們出去散散步吧?」打完撲克牌,璐斯向表哥發出邀請。她真希望表哥不要總是長時間地把自己關在房間裡。

「好吧,今兒的陽光真好!我再不曬太陽就快發黴了。」楊燁似乎心情極佳,竟輕鬆地開起玩笑來。

望著表兄妹倆出門的背影,希爾達深深地鬆了一口氣,也許楊燁終於從過去的陰影裡走了出來。她想,待明天璐斯她們幾個上路之後,就給戴乃迭寫信,告訴她楊燁的進步。

冬日的陽光溫暖宜人,青檬街兩邊粗大的法國梧桐雖然頂著枯枝,但樹下的一方方草坪綠意蔥蔥,似乎在提醒著人們春天的腳步正悄然而至。他們談小說,談詩歌,談將來的打算……雖然大部分時間都是璐斯說話,楊燁聽。

突然,楊燁問道:「你能不能跟我上床?」

這突如其來的要求,令璐斯不知所措。如何拒絕才能不傷害這個性情敏感的表哥呢?

接下來的沉默也許比一個直截了當的「NO」來得更響亮。

「咱們回家吧!」在璐斯尚未回答之前,楊燁說。

回家後,表兄妹們又打了一輪撲克牌,楊燁仍然表現得輕鬆活躍,然後他回到二樓自己的臥室。

幾分鐘後,在樓下聊天的女人們聽到「噗」的一聲悶響,像爆炸,又像重物擊落屋頂。璐斯衝出房屋,只見濃煙夾著火苗,從楊燁臥室的屋頂衝向藍天。

「媽媽快撥九九九!」璐斯大喊……

楊燁自焚之後,希爾達在他燒毀了近一半的房間裡找到一個空的汽油桶,一定是楊燁背著姨媽,在她節日外出時購買的。在燻黑的書桌抽屜裡,希爾達找到一張戳滿了洞的毛主席像,幾張寫滿數學演算和公式的紙,好像一個數學家留下的研究某種數學理論的草稿,和一本抄寫了許多詩與歌詞的筆記本。這是一本綠色封面的活頁筆記本,工整娟秀的筆跡近乎印刷的手寫體,從莎士比亞、拜倫,到流行歌曲的歌詞,共八十八頁。最後一頁抄寫的是英國詩人威廉.歐內斯特.亨利的著名詩歌〈永不屈服〉:

透過覆蓋我的深夜

深不見底,籠罩一切的黑暗

我感激任何一個上帝

賜我不可征服的靈魂

在境遇無情的鉗制下

我不畏縮,也不驚叫

面對命運一次次的猛擊

我滿頭鮮血,但絕不低頭

在這滿是憤怒與淚水的世界外

恐怖的陰影仍在遊蕩

未來的日子充滿威脅

但我毫不畏懼

我將穿過的那扇門不論有多窄

我將承受的責罰無論有多重

我是自己命運的主宰

我是自己靈魂的統帥

這最後一頁有明顯的折痕。莫非楊燁曾把這首詩折疊起來,揣在胸前的襯衣口袋裡?我們不禁要問,曾經感受過如此永不屈服的激勵,曾經如此堅定地向命運宣戰,是什麼讓他最終無法承受生命?在那些孤寂的日日夜夜裡,當他伏案疾書,認真工整地抄寫著這些不朽的詩篇,他在心裡想著什麼?他是否被這美麗的文字、激勵人心的思想帶到另一個世界?

楊燁沒學習過詩歌,但他有詩人的敏感和氣質,也許他可以成為一個詩人,一個像父親一樣的自我成就的詩人。

楊燁在數學上顯示出卓越的才華。在鄂城小鎮寂寞冗長的日子裡,他曾寫過一篇數學論文。他的任兩院院士的科學家姑丈認為他的論文有發明建樹的巨大潛力。

然而他走了,在他生命的第三十七個年頭,他終於無法承受生命之重或生命之輕,選擇離開。一個從青年走向壯年的生命,曾經那樣堅定不移地信仰,那樣滿腔熱血地革命,那樣堅持不懈地努力,那樣小心翼翼地活著,卻不曾領略過一絲愛情,不曾有過肌膚之親,就這樣瞬間化成灰燼。

我想起北島的詩,《獻給遇羅克》:我是人/我需要愛/我渴望在情人的眼睛裡/度過每個寧靜的黃昏/在搖籃的晃動中/等待著兒子第一聲呼喚/在草地和落葉上/在每一道真摯的目光上/我寫下生活的詩/這普普通通的願望/如今成了做人的全部代價……

是什麼讓他寫下了一首首生活的詩卻又讓他付出了做人的全部代價?

我不知道作為父母的楊憲益和戴乃迭有沒有問過為什麼,又該向誰發問。

楊憲益和戴乃迭在朋友之間是出了名的「酒仙」。他們常常以酒代茶,款待朋友,或是西方朋友送的軒尼詩、幹邑白蘭地,或是土產的五糧液、二鍋頭。曾被一度稱為楊氏沙龍的楊家常常是高朋滿座,觥籌交錯, 談藝吟詩,論古析今。自楊燁去世之後,戴乃迭飲酒便不分時間場合,杯不離手。

兒子的悲劇在戴乃迭面前成了談話禁區。

戴乃迭的喪子之痛晚年難以平復

一九七九年夏,楊憲益、戴乃迭應英國漢學學會邀請,到英國裡茲大學參加學術會議。與會前他們先去訪問了希爾達。

午飯後,重逢的姊妹在起居室裡聊天。

時值盛夏,寬闊敞亮的窗外是爭奇鬥豔的花園:近處的月季,深紅、淺粉、米黃和桃紅;開著串串淡紫色花朵的俄羅斯鼠尾草在草坪的另一端輕盈搖曳;相距不遠的兩棵果樹已結滿了綠裡透紅的蘋果。戴乃迭站在窗前,輕聲說:「如果在北京能有這樣一個花園,該多好啊!」戴乃迭向來喜歡花木。在北京,她的「花園」僅限於屋後房前緊貼牆根的一長溜土地。戴乃迭推開門,手持酒杯,沿著園中的青石板小路走到花園盡頭,希爾達隨後。戴乃迭俯身撩起一串鼠尾草花,閉上眼睛,深深地吸一口氣, 沉浸在淡淡的芳香之中。

「我……我真的以為……楊燁好多了……」希爾達試探著說道。

這是姊妹倆在楊燁去世後首次見面,希爾達心裡裝著楊燁。她們怎能避而不談呢?戴乃迭怎能不去看一下楊燁的房間呢?

戴乃迭直起身,原本輕鬆的面孔此時異常嚴肅,「我們決定了不談楊燁!」戴乃迭邊說,邊舉起左手,掌心向外,似乎要把這個話題推出去。

從此沒有任何人可以在戴乃迭面前提楊燁。

兒子的悲劇是否因為應驗了母親的預言而令戴乃迭無法面對?

她是那樣堅信自己的選擇,雖歷經種種困苦,包括四年牢獄,她仍然不屈不撓地克服著一切困難,始終不渝地信守著自己的愛情,但她的命運終歸沒能逃脫母親的讖語。她責怪自己嗎?她還能做得更好嗎?她抱怨她所處的時代嗎?她怪罪母親的讖語嗎?她深埋在心底不可言說的痛苦和對兒子刻骨銘心的思念,在酒精的作用下是麻木了還是更強烈?

她的未完成的自傳一開頭就是:「一九三九年,母親警告我,『如果你和一個中國人結婚,你會後悔的;如果你們有孩子,他們也許會自殺的。』」然後是一段空白—她似乎寫不下去了,然後又重新開始,從她在北京的出生談起。

母親一語成讖的警告,也許是她永遠無法擺脫的夢魘。

那一段空白,承載了太多無法言說的痛苦。

她的晚年失憶又何嘗不是痛苦重壓下的生理反應?

二十世紀九○年代一個冬天的夜晚。晚飯後楊憲益、戴乃迭在位於百萬莊的外文局寓所對飲。酒酣之後他們唱起了年輕時喜愛的歌曲,兩人放下酒杯,拍著手,一曲接一曲,唱到《丹尼男孩》:

哦,丹尼男孩,風笛在呼喚,

從山巔到山谷。

夏日已去,萬花凋敗,

你必須走了,而我只能等待。

等到夏天重綠草地,

或山谷靜裹銀裝,

你再回來,我會在此等著你,

無論是陽光下還是陰雨裡。

哦,丹尼男孩,我深深地愛著你。

眼淚順著楊憲益的臉頰靜靜地淌著,他聲音哽咽了,「我真想我們的兒子……」戴乃迭拿起自己的酒杯,又把另一支杯子搡給楊憲益,「咱們喝酒,喝酒!」戴乃迭邊說邊大口喝,白蘭地濺濕了她藍地白花的粗布中式棉襖前襟,她那曾像地中海般湛藍的眼睛無光無淚。

我不忍追問憲益先生失手打了戴乃迭一個耳光的細節。一個痛失愛子的母親,不得不靠酒精麻木那無法言說的苦楚;一個承載著同樣痛苦的父親,一個儒雅敦厚的丈夫,無奈之下打了酗酒的愛妻,從而留下難以釋懷的悔恨。這個耳光足以讓我們窺見這對翻譯大家、恩愛夫妻在事業、成就、榮譽背後所承載的時代悲劇和巨大痛苦。

我曾經聽希爾達談到楊燁的手抄詩,讚歎楊燁的筆跡一絲不苟,幾近印刷的藝術體。當我終於有一天親眼看到了楊燁的手抄詩時,我還是震撼了。透過那娟秀的筆跡,優美的詩句,泛黃的紙張,塵封的頁面,我看到一個伏案疾書的青年,觸摸到一個備受煎熬的靈魂……我多想撫慰他傷痛的心,多想告訴他熬過黎明前的黑暗,終會有一個載著陽光的白晝到來。然而,我們人生軌跡的交叉卻是三十多年以後!冥冥中也許有根看不見的線,把他的遺物,那些凝聚著他的憧憬和絕望的詩篇,送到我的手中。我有責任、有義務把他的故事告知後人。

一個才華橫溢的生命,在時代和命運的重壓下過早地熄滅了。

我嘆息他的生不逢時,我感恩自己趕上了改革開放的列車,感恩自己應當倍加珍惜的幸運。

二○一○年十一月,我再次赴倫敦訪問希爾達及大英圖書館。此行我與希爾達相約去亨敦公墓看望長眠在那裡的楊燁。

楊燁沒有墓碑、沒有墓地,只有一個二三四九八的編號和骨灰撒在四號草坪的紀錄,以及墓園紀念冊上的紀錄:

楊燁(又名大衛.蘇立文)

一九四二年八月二日生於中國成都

一九七九年一月六日卒於密爾希爾,享年三十六歲

北京楊憲益和戴乃迭唯一的兒子

二○一二年四月,我第四次赴倫敦大英圖書館閱讀戴乃迭致親友的書信,意外發現了牧師吉爾雷(Rev. Keith Gilley)於一九七九年一月十九日在大衛.蘇立文(David Sullivan)/楊燁葬禮上的講道。

提起楊燁在筆記本裡抄寫的英國詩人威廉.歐內斯特.亨利的《永不屈服》一詩,吉爾雷牧師說:

這些詩句裡飽含著一種堅強不屈的人生哲學,但是哪一個個人又能獨立於社會之外堅守這一信念?這首詩還體現了一種宿命論觀點以及個人的意志和勇氣與命運的抗爭。大衛在這一抗爭中經受了多麼嚴峻的考驗!他生活在中國歷史上一個動盪不安、充滿傷痛的年代,一個生活態度和人生哲理兩極分化、嚴重對立的年代。作為一個混血兒,少年時代的民族主義狂熱,讓他經歷了非同常人的身分認同危機;而青年時代,在「文化大革命」的浪潮裹挾之下,他加入了大學裡的紅衛兵,滿懷一腔政治熱情,把自己的聰明才智毫無保留地獻給了這場運動。然而,當他又被這場革命運動拋棄後,失望與失落的打擊是巨大的。他並沒有採取「該怎樣就怎樣吧」的宿命態度。曾經奉若神明、全心全意追隨的領袖如今變成他心目中的敵人,他開始像曾經堅決反對帝國主義一樣來反對他身邊的中國元素。

生活中沒有什麼比瓦解粉碎一個人的希望、理想、信仰更殘酷的事情了。大衛不是一個見風使舵、隨波逐流的宿命論者,他對理想的追求是嚴肅的,他對命運的反思是深刻的,而這正是基於他誠信正直的人生態度。很多同代人一定也經歷了同樣的失望與失落,但我冒昧地猜測,由於他的特別的家庭背景和教育,大衛所經歷的失望與失落一定遠遠大於他人。

在最後的禱詞中,吉爾雷牧師說:「讓我們用愛的祝福和同情的關切撫慰那些悲傷的心吧!讓我們把深深的愛與同情送給那些悲痛欲絕的人, 不管他們是何許人,不管他們身在何方。沒有人能夠逃脫生命中的悲傷, 唯有愛才能撫慰悲傷的痛。」

戴乃迭與楊憲益正是用愛來緩解他們心中的巨大悲痛—他們把愛給了相繼出生的外孫兒、外孫女,他們把愛給了傾注畢生心血的翻譯事業。他們心中的悲痛也許得到了一定的緩解,但喪子的悲傷恐怕永遠都藏在內心深處。

美國作家瓊.狄恩說過:「悲傷原來是一個我們根本不瞭解的地方, 直到我們自己走進那裡。」這是她的回憶錄《奇思之年》中悲悼因心臟病猝死的丈夫的一句話。

「對於凡人來說,最大的悲痛莫過於看到自己的孩子死去」,這是狄恩在哀悼病逝的唯一女兒的回憶錄《藍色的夜》中引用古希臘悲劇作家歐裡庇得斯的一句話。

我們永遠無法知曉戴乃迭和楊憲益承受了怎樣的悲痛。我只是聽說過,在戴乃迭失憶的晚年,她有時會突然跪倒在地上,仰望蒼天,用她的母語發出撕心裂肺的呼號:「我的兒子在哪兒?我的孫子在哪兒?我本該有好多孫兒、孫女啊!」

「悲傷沒有距離,悲傷來襲如潮湧。」瓊.狄恩如是說。

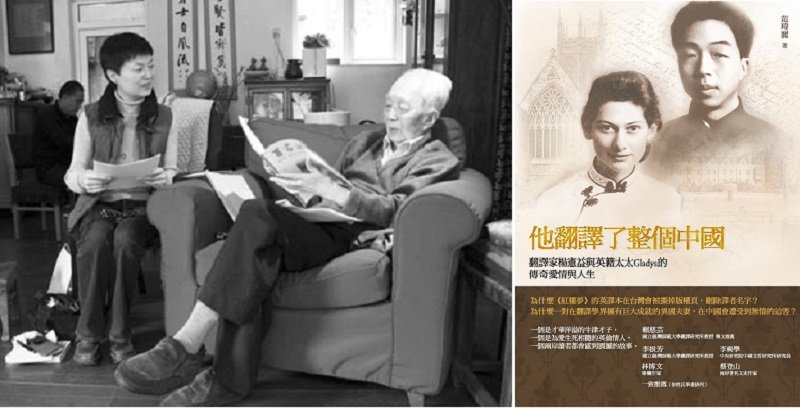

*作者為自由撰稿人,生於中國,旅居美國,書評雜文散見中美英報刊,著有《納博科夫的啟示》、《我的七七級》、《蘇利文和他的收藏》、《金絲小巷忘年交》,是中國翻譯家楊憲益先生最後三年的生活親歷者。本文選自作者著作《他翻譯了整個中國:翻譯家楊憲益與英籍妻子Gladys的傳奇愛情與人生》(蔚藍文化)。本系列結束。