正中午從成都起飛前往拉薩的班機被延誤了,這給我了些沉思的時間。其他的登機門前紅色霓虹燈點標示著那些不怎麼誘人的目的地。我因為能前往那更為奇特的地方而沾沾自喜。那種虛假的成就感,就這麼默默無聲地跨越了國土邊界:徒步離開一個國家,慢慢走過一段不屬於任何國家的領土,語言突然轉變,砰一聲重重蓋下新的入境章。

當我從行李處冒出來時,嚮導丹增(Tenzin)已經在等我了。他的身形單薄,看起來神經兮兮的;他留著一頭布滿頭皮屑的黑色短捲髮,臉上露著害羞的微笑,把一條通常是由外人敬贈給喇嘛的白圍巾(卡達,Katag)圍在我的脖子上,還說著:「歡迎你來到西藏。」我們往前走向計程車,在人行道上匆促地相互瞥了一眼,彼此打量對方。我們得相處一個月之久──如果所託非人,那就有如一生之久了。

丹增身為我的嚮導,當我們在西藏各個城鎮間旅遊時,無論喇嘛寺或是博物館之類的官方觀光景點,他都必須陪我。尤其是那為期三天的岡仁波齊峰「轉山」(Kora)朝聖行程,這趟旅程的高潮。丹增是藏族人,我希望他對於我計劃獨自閒晃亂逛一事放寬心。如果他對我過分殷勤,或是多所懷疑,那麼我要偷溜走就會很困難了。

進入拉薩前的回憶殘留在腦海中的不多,如今只剩窗戶外模糊的麥田印象。光是能夠到達這裡就讓我心惑神迷的了。我已經繞過西藏高原的外圍地區,但是還沒有踏入過西藏本土──這是我個人首次進入實際上占了中國四分之一領土的地區。可是我無法把精神給集中起來,在拉薩穹蒼之下更是無法專心。拉薩海拔三千六百五十公尺,實際上比理塘來得低些。不過理塘天氣惡劣出了名,我停留在那時,頂上總是籠罩著揮之不去的陰暗灰雲。拉薩的天空是片清澈的藍天,無邊無際延展下去的萬里晴空,相較之下所有事物都顯得渺小。

拉薩郊區的景色就是一片鄉間模樣,把我從神遊中喚醒過來。我們經過那單調的火車站,二○○六年時拉薩火車站吹鑼打鼓地正式營運,它把西藏和青海以及中國其他省分給連成一氣。這車站使中國人感到驕傲萬分,能夠洋洋得意地宣稱他們完成鋪設那穿越西藏高原永久凍土,而且是全世界最高的鐵路。但是本地人對這樣的「成就」,態度謹慎許多,因為火車帶來的不僅僅是觀光客而已,還有不斷增加的漢人移民。

我們從一個西方遊客和中國旅客都會止步的地方進入了拉薩。此地比許多中國內地的城市更為清澈明亮,看起來像是一個極欲向四方擴張的地區,在新辦大樓與公寓大樓街區之間,有許多空地正招著手要大家前去大興土木。我們沿著北京路走,看到漢人們匆匆忙忙趕著辦事;跟使用有如蜘蛛般藏文字母的店家相比,使用中文的餐廳和商店完全掌控一切,宛如把古西藏全景圖放在一座新城市之內一般。

小山丘上方矗立著布達拉宮(Potala Palace),紅白相間的顏色襯托出那片無雲的天際。不高過三層或是四層樓的白色西藏房舍髒亂不堪,被狹窄的街道與巷弄給區隔開來,逐一浮現在眼前。現在藏人數量比以往要高了,有些還是傳統的裝扮,不過大多數都穿著中國人的二手西式服裝。當我們在第一站的武警檢查哨被盤查,當下我就瞭解到我們已經進入老城區,那個拉薩市的藏族地區。

我的旅館擠身在一條靠近穆斯林區的小巷弄內,那個區域是個小型的回族社群,他們的先祖大概在十七世紀時期就抵達了西藏。我不急著打開行囊,反而趕緊外出去體驗一下這個把我拒之門外甚久的拉薩。我加入僧侶、身著牛仔褲或運動服的藏人、穿著長靴和楚巴的牧民、漢人還有外國旅客的行列,朝著市中心的八廓街而去。

朝前走了五分鐘,就遇上成群朝著我反向蜂擁而行的香客。他們不在意身旁是誰,一心一意轉著祈禱輪,口中不斷念著難以理解的咒語,手指還邊撚著念珠。這些幾乎全是來自鄉下的藏人,有著皮革般蠟黃色的臉,也大多穿著楚巴,不過有些人的穿著會比較講求實用,身上是在中國鄉間還能看到的藍色外套和長褲。大多數的婦女在黑色長裙的外頭還會罩上一件有著明亮色澤橫條紋,稱為「邦墊」(bangden)的工作裙。

這就是「八廓轉山」(Barkhor Kora),香客們會沿著那環繞西藏境內最神聖的廟宇――大昭寺(Jokhang)的道路而走。我跟人潮的方向相反,信眾們是順時鐘前進,並且要走上一百圈才算完成。人群中的年長者數量遠遠超過年輕人,他們拄著拐杖走在崎嶇不平的街道上,還要緊握著過大的祈禱輪。看起來體弱無力的老人們都還能夠拿得住,如此精力讓我驚奇不已。其中最虔誠者,還會邊走邊匍匐下來磕長頭――一般穿著皮革工作裙,膝蓋綁著墊子,手上裝上木板做為保護,他們沿著街道前進,趴下去後會把雙手舉起幾吋高來祈禱,然後不斷重複這樣的動作直到結束為止。

當由六名武警組成的小隊穿越人群時,他們會暫時地稍稍分開一下。自從二○○八年的示威抗議之後,西藏境內的老城鎮在二十四小時之內都會有頭戴鋼盔、身穿迷彩服、配著突擊步槍的軍人在巡邏。深夜之後,街上通常只剩下他們了。他們多數是不足二十歲的青年,那嚴肅的模樣,看起來比較像是緊張,而不是在恫嚇。真正的恫嚇來自於他們身上的武器,藏人小心翼翼,絕不跟他們打招呼,也避免眼神上的接觸。

朝聖者、觀光客、當地人、員警還有士兵都群聚在八廓街。在南端人群密集,圍繞著那座有著一千三百年歷史的大昭寺,那是西藏贊普松贊干布(Songtsen Gampo)敕令建造的。松贊干布讓佛教成為國教,同時也是西藏最受尊崇的君主。

大昭寺在七世紀中建成時,西藏正是聲威最盛的時刻,之後再也無法恢復到那樣的榮景。早期的西藏歷史詳細敘述著,他們像是一群戰士,構成了不同的氏族,而不像是一個國家。在西藏統一之後,身穿鎖子甲(chainmail)、騎著享有盛名的戰馬的藏人能讓敵人膽寒,他們把中國要進兵窺探邊界的部隊都一一擊潰。

到了松贊干布在位時期,西藏的國境向東幾乎要觸及中國的古都長安(今西安),也朝西、往北、南面到達今日的印度、尼泊爾、巴基斯坦與新疆。松贊干布挾其國勢跟長安的唐太宗要求和親,太宗遂將宗室遠親文成公主送至西藏。漢人歷史學者把這段婚姻做為他們所主張中國長期控制西藏宗主權的證據,雖然這段婚配其實是大唐方面付給強鄰的「貢品」。

文成公主入藏一事並未建立、亦無鞏固中國和西藏之間的關係。相反地,漢人在之後的十個世紀內幾乎在西藏毫無影響力,也未控制過西藏。

當中國陷入交戰分裂、與西藏的邊界也退縮回去時,拉薩曾轉而臣服在蒙古帝國之下。在十三世紀的忽必烈汗(Kublai Khan)時期,西藏喇嘛僧甚至還是蒙古眾皇帝的國師。一五七八年時(明神宗萬曆六年),俺答汗(Altan Khan)獻上蒙文中意為「海洋」的「達賴」(Dalai)尊號給他的資深喇嘛(Lama)──目前的喇嘛這個字是藏文「老師」(blama)的訛誤寫法。

一直要到了十八世紀,也就是清朝帝國的鼎盛時期,中國才確確實實在西藏登場。不過當時還只是象徵性的統治,朝廷派任一名「按班」(amban)以及少數的駐防軍到此。雖然當時北京對西藏內部的事務不加干涉,認為西藏最多不過是個保護國,但拉薩仍是個極其危險之地,曾經有三名按班被刺身亡。

在清朝於一九一二年覆亡之後,中國緊接著陷入一片混戰之中,西藏此時享有了實際上的獨立,而且維持到一九五○年。不過,至為重要的一點是完全沒有國家曾經承認其為主權國。即便是在一九五一年十月,解放軍抵達拉薩時,中國一開始也只對控制西藏的外交政策,以及融合當地的統治階級感到興趣而已。直到一九五六年康巴地區的動亂之後,所有假藉分享權力的藉口也都消失無蹤。一九五九年三月,達賴喇嘛首次離開了布達拉宮,而後越過喜馬拉雅山(Himalaya)流亡到印度的達蘭薩拉。

某天,一大早我在布達拉宮閒晃,難以想像它是個有實際作用的建築物:它是達賴喇嘛的主要居所,以及傳達政令給西藏政府的所在地。這感覺就像遊歷北京的紫禁城(Forbidden City)一樣,走在其內,彷彿會感受到沉睡其中,數不清的帝王、高官、監宦和宮女的魂魄。

布達拉宮一半是棄而不用的廟宇,而另一半是陵墓。彷彿過去的鬼魅陰森森地盤據在拉薩的上方,紀念著西藏那消逝已久而不復存的昔日光榮。它是由兩座不同的宮殿組成,分別是紅宮和白宮;擁擠不堪的木造建築有著搖晃不牢固的階梯,日光也難以照射進入那狹小的房間之內。一座廟接著一座廟,還有過去九名圓寂在此的達賴喇嘛靈塔,被黃金珠寶給裝飾得過分華麗。

布達拉宮裡沒有常駐的僧侶,反倒是有一堆貓在附近亂晃,牠們的出沒或許是要來為這座古寺增添些許真實感。當今達賴喇嘛的起居區已經給保留起來,並且提供展示,可是完全沒有他的照片,更不提他曾經住過這裡。他在布達拉宮的生活完全從歷史中刪除,如同北京將所有反對者從官方紀錄給一抹而淨,或是完全忽略一樣――不過這只會為這棟建築型塑出一種被無窮放大的、死氣沉沉的距離感。

令人失望之感也滲透了整座白石牆的色拉寺(Sera Monastery),它位於拉薩最北的邊緣。這是三座藏傳佛教的格魯派(Gelugpa)最重要的喇嘛寺之一,而此派的教主就是達賴喇嘛。它擁有六百名僧侶,但是每日的造訪旅客要比該寺的僧眾多得多。旅客得付一筆昂貴的參觀費,才能在寺中小徑上溜達閒晃;而喇嘛們則潛藏進寺院內的角落,在人民幣的力量與持續不斷加諸在他們身上的限制之間,逐漸被邊緣化。

在一九六○年代之前,大概還有超過百分之十的藏族男子都是僧侶;色拉寺就容納了六千名僧侶。寺廟一直都是提供藏人免費接受藏語教育的地方,特別是現在所有位於西藏和邊界地帶的學校都以普通話進行教學的此刻,更顯珍貴。西藏就和中國境內各地的教育機構一樣,學校同樣不提供免費的義務教育,這使得許多窮鄉僻壤的當地人無法上學。

喇嘛寺是個平行機制,是個以西藏為中心的學校制度,不僅僅是藏傳佛教的傳播基地,同時也是異議分子的生長沃土。在一九八○年代,它們冒起成為反抗中國統治的中心點。一九八七年十月,色拉寺的僧眾協助拉薩發起了一系列的抗議活動,而且還有零星的抗議,一直持續到一九八九年的三月。這是北京在一九五九年結束全西藏的戒嚴統治以來,規模最龐大的反中國示威活動。

中共嘗試壓制喇嘛寺的力量和影響力就得耗去許多時間。毛澤東文化大革命期間的衝鋒隊「紅衛兵」(Red Guards)就把這些都當成目標。摧毀寺廟,而把僧侶都戴上高帽子在拉薩街頭遊街示眾。這些都是毛澤東企圖以他認為已經消失的革命精神來重振中國、同時以邪惡的方式來強化他個人權威統治的一部分。

文化大革命從一九六六年持續進行到七六年,把中國從裡到外徹底地翻了過來。中國傳統生活中每一個元素都遭受到猛烈的的攻擊:孩童與學生被鼓勵去攻擊他們的父母師長,教育及司法體系因而崩潰;數百萬人遭到整肅清洗、入獄和毒打虐待,或是下放到鄉間田野工作。

文化大革命讓尋常百姓透過簡單伎倆去告發鄰居,只要隨意羅織他們是階級的敵人,就能報復昔日宿怨。一九六六年開始的文化大革命,其所造成的死亡人數竟還比不上一九五○年代末期的「大躍進」(Great Leap Forward)。這場浩劫是毛澤東另一次徹底無效又極具破壞性的計劃,導致三千到四千萬人因而餓死。儘管如此,文革的結果在中國卻留下更深遠的遺毒,它在社會和倫理中產生了大量的錯誤,而且惡果持續至今。

日常標準的徹底翻轉導致某些西藏人也成了紅衛兵。對這些藏人紅衛兵來說,打垮寺廟就是對封建西藏所帶來的不平等的報復。因為得道高僧都是來自於貴族階級,強制勞動階級會把寺廟本身視為抽稅體系的一環,因此導致廣大藏民都過著貧困生活。對於西方世界親藏陣營而言,這是個令其不悅的事實,達賴喇嘛就跟其他所有轉世而來的前任領袖一樣,都來自享有特權的舊西藏貴族家庭,這把他們和西藏絕大多數的同胞給分隔開來。

不過文革也證明那只是個為時短暫的狂潮,很快地,藏人就又屈服在藏族崇敬僧侶的傳統之下。因此北京方面持續嘗試要限制寺廟的影響力,禁止藏人在十八歲之前就出家為僧,而且還要事前得到當地政府的批准許可。西藏人通常都不會遵循這些法規,在邊界地帶更是藐視規章――山否就曾告訴我,他十五歲時就是理塘的見習僧了。

色拉寺的入口旁就是座警局,也正是當局對於該寺內僧侶,以及其他散居在全藏還有各個自治縣內多達一萬兩千名僧侶始終不信任的證據。

當我問丹增為何這裡會有警局,他用無法說服人的口吻回說:「這是為了保護僧侶。」只和他相處幾天,就提出使他尷尬難堪的棘手問題,讓我自己感到不甚恰當。他有時候只會以微笑或是聳肩做為回答,那是他對於無法坦言相告時,一種無可奈何的表達方式。

我也得小心翼翼,不要過度顯露出要刺探西藏真實的生活狀況。丹增並非不值得信任,但是他已經開始懷疑為何我的普通話要比他來得更好。在他認知裡,我應該是名尋常不過、不懂中文的外籍遊客。但許多藏人幾乎只能說一點點的中文,或是根本不會說中文。因此我可以很「放心」跟他解釋我的中國經歷。我對他說,我大學畢業之後就在北京教了好幾年英文。

在色拉寺破碎建物上還能見到文革造成的傷痕,當地政府宣稱昂貴的票價是因部分金額要供為修復之用。它有好幾座院落,一座研讀佛經,一座學習哲學,還有祈禱殿以及僧侶住的房舍,全都散落在一大片區域內,像是座大學校園或是英國的寄宿學校。

儘管中國教育體系收費高昂又不完整,喇嘛寺做為教育單位的角色在實質上反而是比較次要的。對於想用藏文讀書的人而言,它們起碼還提供了這選項;不過在課程方面有所受限,對於急著要與外在世界接軌的人來說,並不是非常恰當合宜的。

部分僧侶的每日例行儀式也是如此,比方午後的辯論會就顯得荒腔走板而與本意脫節。辯論的目的應該是測試年輕僧侶對於佛教經典的理解,但它變得比較像是戰士間的肢體互鬥,而不是傳統的學術性爭論。

傳統作法是某個僧侶盤腿坐在地上,而另外一名僧侶會把右手掌重拍左手掌,並且連珠炮似對他提出問題。如果答錯了,對方就會用右手外側打在左手掌上。但如今在色拉寺這樣的辯論形式看起來像是場表演,而非是個考驗;這些新手僧侶們會跳個老高,發出有如鞭擊般的響聲重重地打著手掌,有如迎合觀眾的表演者。

這份由來已久的常規練習已走樣成一場單純的表演,僧侶在西藏社會中做為仲裁者和道德權威角色的重要性也持續大幅減少中,而這也是北京當局所鼓勵與期待的。當局之前是把所有寺廟視為一個相互連結的網絡,而今則認定以個別的實體來對待。因為眾多活佛(tulku)相繼逃亡,因此現在不同的佛教教派領袖都是用遙控的方式來領導,既已遠離西藏,僧侶們已經不再像過去那樣是西藏生活的中心。

遊客們在色拉寺內觀看著這場午後的辯論會,與西藏慢慢滑向世俗主義似乎毫不相干。某部分而言,這是因為大多數的遊客都是漢人,他們成群結隊而來,隨時準備好手上的相機與手機,而且通常跟在一名舉著小旗子的女性導遊後面。用餐時間他們又會擠滿漢人餐廳,群聚在老城區巷弄內的紀念品小店前,為著西藏牛仔帽、護身符和項鍊等等討價還價;他們的出沒如同老城區中巡邏的武警一樣,都象徵著征服西藏。

當我首次抵達中國時,除了工作與讀書的需求,不然就是返鄉,其他幾乎沒有人會在中國舊曆年間旅行。隨著收入提升,創造出有錢、能夠負擔奢侈假期的都會中產階級,最有錢的會出國旅遊,他們會飛去泰國的熱帶海灘,不然就是高度開發的歐美。另外有些人會前往西藏、雲南還有中國南方外海上屬於熱帶氣候的海南島(Hainan Island),一償旅遊夢想。

多數人來到西藏都是為了它那純然的異域風情。也都默認這片大地有著非比尋常又獨一無二的地理景觀,以及崇信佛教至深的一群人,還有它那根源自緬甸和印度的語言,這一切都和中國其他地區不同。所有漢人都會承認西藏和新疆在人種與地理景致上,與他們以及中國其他地區有著極大的差異;這點和中共成功改寫歷史對照起來,顯得相當諷刺。但是他們永遠都不會承認這些地區從來就非帝制中國的一部分。

並非所有到西藏旅遊的漢人都把它當成出國旅遊的替代方案,少數旅客會把這行程當成和緩的性靈甦醒,而且這樣的人有增加的趨勢。西藏或許不如以往那樣富有宗教虔誠性,不過日常生活還是有別於漢人的世界,不像中國境內大多數漢人日復一日只懂汲營致富。那些少數的漢人,到此處來是尋求更深層的意涵和體認,有些人會去探訪僧侶,想要獲得人生指引的箴言,另外的人都只是到拉薩走馬看花、並期待著能吸取到無形的能量,在這世界的屋脊上盲目地追尋神明。

經歷中共統治的前四十多年的約束後,西藏在一九九二年終於被那句大量引述、謠傳是鄧小平提出的「致富光榮」(to get rich is glorious)給釋放了出來。不過,當愈來愈多人達到那樣的境界,也就是象徵著所有人所渴望的一間房與一輛車,還能夠有錢出國旅遊的同時,有少數人開始懷疑,生命中除了中國媒體時常會描述的拜金主義(money worship)之外,是否還能有些什麼。

許多對主流說法不加質疑的人依然會承認,拜金是種誤謬而非自然的思維,也不能保證就此幸福。在北京時,我喜歡去揶揄一名貪得無厭的朋友,問她西方人是不是看起來比中國人要更心滿意足些;顯然我們大多數都有車開,每年都能出國,還有更多的薪資。她說:「並沒有,不過我還是想得到你所擁有的一切。」

持續的繁榮現在也伴隨著宗教信仰的緩慢復甦,不論是正式還是非正式的層面都是如此。即使不可能取得精準的統計數字,中國的基督教信眾可能要比中共黨員的人數更多,此外大概有兩千到兩千五百萬的伊斯蘭信徒,而佛教還是最為普遍的信仰,大約有四千萬的中國人認為自己是佛教徒。

對藏傳佛教抱持著堅毅不移的信念,激勵信眾以長達一年旅程從遙遠小村步行前往拉薩朝聖(而且每走一步都要俯地朝拜一次)。相較之下,漢人對祈禱和冥想的詮釋方式就少了信念。整個中國境內的廟宇是愈來愈繁忙,不過信眾幾乎一成不變地只是祈求成功:更好的課業成績、賺更多的錢,不然就是能找到伴侶。

即便藏人祈禱方式相當溫和,中共還是抱持著懷疑的態度,因為這偏離黨本身幾乎等同於宗教信仰的信條。毛澤東本人就被神格化對待,就跟達賴喇嘛在西藏的地位一樣,並且毛在所有的官方宣傳中都被描繪成救世主。毛澤東老家湖南長沙有一幅巨大的畫像,畫中他的頭上散發出無數道光芒,宛如造物主。

就算當年康巴地區沒有發生抗爭,造成中國人進兵、迫使達賴出亡,光是達賴喇嘛受到崇敬這點,毛澤東就永遠不會允許他留在布達拉宮。達賴是「主席」的強勁對手,提醒著毛只不過是平凡人的統治者、而非擁有神格的帝王。

達賴喇嘛現在從達蘭薩拉出發到全世界旅行,不論去到哪裡都感受到同情和敬重,但他找不到任何一個願意為他出面發聲,並對北京當局施壓、讓他返回西藏的政府。他肯定是最後一任毫無爭議的達賴喇嘛,因為日後不論他從西藏境內或是中間地帶指定何人做為他靈魂轉世的肉身,他們的遭遇都會和達賴當初所挑選做為班禪喇嘛繼位人的那名六歲男童一樣,終究會消失無蹤。

北京方面已經表示會插手挑選下一任達賴喇嘛的人選,這無疑賞了自己一巴掌――一個公開宣示無神論的組織卻來決定誰是藏傳佛教的精神領袖。不過達賴喇嘛同時也暗示,繼任者將來自印度的流亡社區。

這樣一來,藏人就會出現一名從來不曾住過西藏、在國外出生的領袖來領導他們。這無可避免地將降低達賴喇嘛的地位,把西藏進一步推向漢族中國的懷抱之內。拉薩已經是座卡在過去與現在之間的城市,在無人帶領下,只能朝著空無一物的喇嘛寺,或是那朝向廣闊天際、拔高而起的誘人新穎公寓大廈之間飄移選擇。在拉薩老城區與非常巨大的新型中國城區之間並沒有明確可定義的界線,在此閒晃會給人一種精神分裂的體驗。你從八廓街出發,不論朝哪個方向走,只要走得夠遠就會可以進入高原版的中國內地,看到取代寺廟的卡拉OK和川館子。

儘管老城區有無數的香客,但我還是覺得它像個人為替代品。它被消毒過了,顯得過度和諧而失真,西藏已經變成一座主題公園。我不需要多久就瞭解到,如果我想找到一個比較真切的拉薩,就該逃離這種觀光客路徑:一個不要像布達拉宮被當成木乃伊給保存起來的地方,或是不要像中國其他地區都被物質主義緩緩包覆的地方。

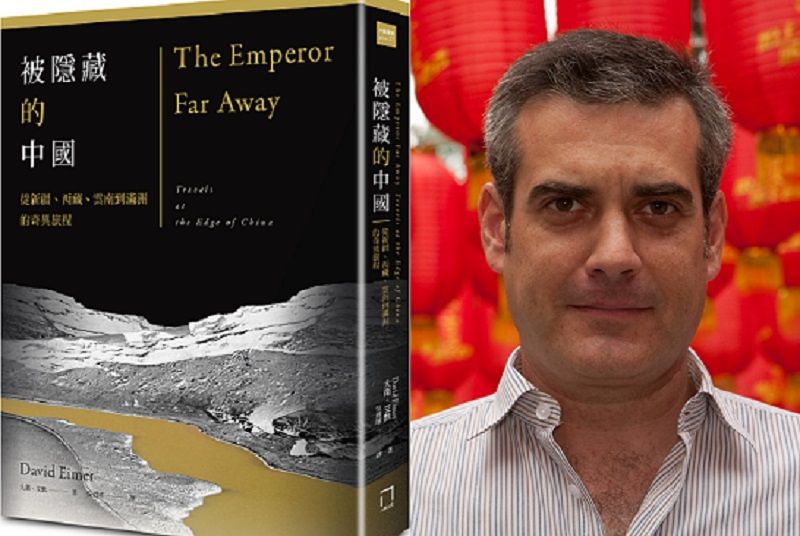

*作者於2007到2010年之間,擔任《週日電報》派駐北京的特派員,同時也是香港《南華早報》的專欄與特約作家;2012到二2014年間擔任《每日電報》的東南亞特派。他在1988年首度踏上中國,自此足跡幾乎踏遍中國的所有省份,在2005至2012年間常住於北京。目前定居曼谷,在二○一二到二○一四年間則擔任《每日電報》的東南亞特派員。本文選自作者新著《被隱藏的中國:從新疆、西藏、雲南到滿洲的奇異旅程》(八旗文化)第二部〈西藏─荒野之西〉。