「根據我的研究,共有出租耕地所有權人的土地面積,大都為一甲以下,也就是說,長期以來台灣土地所有權人擁有的土地面積都很小。」─徐世榮,2016,74。

「共有出租耕地業主們的權益根本是被忽視了,他們反成為台灣社會被剝削及被革命的一群,變為這個社會的次等公民,國民政府對待他們是何其的殘忍,而其命運是何其的可悲!」─徐世榮,2010,95。

徐對耕者有其田政策研究的具體貢獻,聚焦在土改對本省地主菁英的衝擊評估(徐世榮、蕭新煌,2003;徐世榮,2010;徐世榮,2016),他主要論點是國府在台為擴大土地徵收成果,不當擴張地主定義,國府根據條例界定的「地主」,多數為小土地所有權人(業主)。徐探討耕者有其田案對台灣共有地主的嚴重打擊,徐認定共有地主組成結構多為一甲以下的小所有權人,雖這些人被國府認定為「地主」,但卻生活艱難。而國府最後對共有地主採取全面強制徵收,制定特許保留條件的方式,仍使大多數共有小地主在土改時遭遇土地掠奪的悲慘命運,成為被剝削與革命的次等公民。

根據表四,共有地主確是此次土改的被改革主體,但在本節,我將根據地籍總歸戶的資料,指出徐對共有地主多屬於一甲以下小業主評估的比例錯誤,這連帶使他無法適切掌握共有耕地全面徵收的博弈過程,及不同類型共有地主在土改受到的差異衝擊。接下來先重探當時共有耕地與地主的組成結構,及不同類型共有地主在土改所受的影響,再解析當時個人有與共有地主間的博弈與競合過程,並檢討徐世榮過去對徵收共有耕地和共有地主受到衝擊的說法。

(一)、共有地的組成結構:以自耕兼出租和家族共有地為主體

據表四,此次土改徵收面積和影響地主戶數部分,共有地是受到改革的主體,徵收面積部分,共有耕地佔99796甲(69.51%),影響地主戶數87149戶(82.18%)。受影響戶數確實可觀,但參考徐重複引用的表格「台灣私有耕地出租所有權人分組戶數統計表」(徐世榮、蕭新煌,2003:52-54;徐世榮,2008:38-41;徐世榮,2010:63-67),卻會發現共有地主的戶數和最終受影響戶數有相當落差,在這張表格中,共有地主竟僅有34772戶,其中29661戶(85.3%)是屬於兩甲以下的共有小地主。

為何在徐引用的共有地主戶數統計,共有地主戶數部分與最後被徵收影響的地主戶數竟有2.5倍的落差,徐在相關研究未曾意識到此問題並做出解釋。參考表五則可解答這問題,因共有地主須再區分為純粹出租和自耕兼出租兩種不同類型,在組成結構裡,純粹出租的共有地主並非主體,僅佔37.7%,當時多數共有地主是屬於自耕兼出租類型。而共有地主自耕地部分在過程裡並未被徵收,因此純粹出租的共有地主所受的衝擊較大,而自耕兼出租者,共有出租耕地雖被徵收,但仍保有部分自耕地,所受衝擊相對較小。

根據表五,共有地主(兩個類型)兩甲以下的戶數為67322戶(佔共有地主總數的73.09%),略低於徐僅採計純粹出租共有地主的85.3%,但也顯示構成共有地主的主體,不論是純粹出租或包括兼自耕者,確屬於徐說的共有小地主。而徐曾根據表四,得出共有地主一戶平均只有1.15甲耕地,絕大多數共有地主為弱勢小地主的結論(徐世榮,2008:39-41)。而從表六來看,被徵收兩甲以下的共有耕地約為39938甲,平均兩甲以下每戶共有地主被徵收0.64甲的出租耕地,意即真正弱勢的共有小地主,面對共有地全面徵收的處境較徐世榮想的更為艱難。

在共有地組成結構裡,雖然兩甲以下共有小地主在受影響戶數佔多數(59.4%),但其被徵收面積佔總徵收面積部分卻不成比例(33.41%),就是說受影響地主戶數是以共有小地主為主體,但在被徵收面積部分,共有小地主佔比例偏低。那其他被徵收的共有地主持有出租耕地的狀況為何?參考表五與表六,可看到三甲以上的共有地主受影響戶數有14478戶(佔總戶數的16.6%),但被徵收面積卻高達約58495甲(佔總徵收面積的58.61%),平均一戶被徵收4.04甲出租耕地。也就是說持有較大面積的共有地主戶數雖少,但卻構成徵收共有出租耕地整體面積的主體。

總結前述重新解析共有耕地與地主的組成結構,可得出以下初步結論,首先當時共有地主是以自耕兼出租類型為主體,純粹出租的共有地主較少,但卻受土改的衝擊影響較大,並非所有共有地主都受到嚴重衝擊;其次,共有小地主在受影響戶數部分佔比例較高,但被徵收的面積不成比例,而實際上弱勢共有小地主面對徵收的處境,比徐提出的評估更為艱難;最後,共有地主並非全部是以一甲以下的共有小地主,三甲以上的共有地主戶數雖僅佔16.6%,卻持有/被徵收過半數的共有出租耕地面積,顯示共有出租耕地面積的主要構成,是以少數中大地主的家族共有/經營類型為主體,並非如徐所說,共有地主全然為一甲以下的小土地所有權人。

(二)、共有地徵收的博弈過程:共有小地主請願與外省菁英的支持

而在國府對土改草案的研議審查過程裡,從土地組和地政局提出省府草案,到修訂行政院草案的過程裡,國府決策者和技術官僚堅守共有地全面徵收主張,期間本省地主菁英主導的省與縣市議會曾提出廢除共有耕地徵收的訴求,未被相關主管部門接受(參考表一)。當時內政部長黃季陸在立院說明本案時,從共有地為構成出租耕地的主體、便利政府稅收和清理複雜產權結構等角度,說明為何共有地必須全面徵收的理由(立法院秘書處,1952),但黃未言明的關鍵政治邏輯,是如徵收放領出租耕地須達到一定面積成果,院長陳誠既已定調對個人有地主予以放寬保留(參考表一),選擇性放寬安撫具有較強政治動員能量的地主菁英,就無法對弱勢共有小地主再做退讓。

徐認識到省議會曾提議廢止徵收共有地,而未被國府主事者接受(徐世榮,2010:71-75),但他並未意識到在行政院階段對放寬個人有保留地,維持共有地全面徵收時,國府高層和本省地主菁英間的政治交換和安撫過程。同時徐提到共有地全面徵收的問題,到立院階段再次成為爭辯焦點(徐世榮、蕭新煌,2003:55;徐世榮,2010:73-80),但他卻未解釋為何當時以外省菁英為主體的立院,在審議階段會特別堅持再對共有小地主的問題另作處置,並竟為此與黨中央和行政院進行抗衡。

以徐對戰後國民黨政權治理的觀點來看(參考第二節),在土改決策和實施過程裡,以本省地主菁英為主體的省與縣市議會雖曾提出不同主張,但未被接受,土改的決策是由總裁蔣中正領導的國民黨,透過「以黨領政,以黨治國」方式推動,期間立院雖對部分條文有異議,但很快被蔣中正的震怒壓下,高度展現蔣中正的強人獨裁統治。如第二節指出,徐世榮對戰後國府政權治理和政治運作的認識存在根本的結構性錯誤,以下便以立院階段國民黨中央、行政院、立院的外省菁英,與議會系統的本省地主菁英和弱勢共有小地主,對共有地的全面徵收和特許保留問題的博弈過程,對徐的說法做進一步回應與批評。

1950年代台灣雖仍處於威權統治時期,而在1952下半年耕者有其田案審議期間,包括地主菁英與基層民眾的全島社會,其實高度參與和影響此項法案的審查與制定,以地主菁英為首者,是透過省與縣市議會系統進行動員,而在議會裡相對缺乏政治代言人的基層農民與共有小地主,則透過當時人民請願途徑,積極參與立院審查討論。當時在立院多數法案僅會收到零星個位數的人民請願,而土改案從審議到立法完成階段,立院卻收到近百份人民請願書,展現當時台灣基層社會對本案的重視關注,及不同利害團體的訴求差異與積極參與,希望介入立院最終修訂過程,以爭取或保障自身利益。

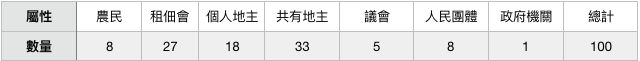

從表七可看到,在立院審議階段,積極請願表達訴求的兩個群體是以租佃會系統進行組織動員的佃農,及持有小面積共有地的弱勢小地主。當時少數租佃會提交的請願案未有針對性條文的修正建議,是以農民階層為主體,表達希望立院盡快通過法案的支持,但有過半數租佃會明確提出應再降低地價補償金額,減輕農民承領負擔,對地主保留地不應再做放寬等訴求。而多數的共有小地主則希望比照個人有標準予以保留,或讓共有地主限期分割買賣,以保障地主權益,並降低土改帶來的衝擊,而部分議會則主張三至五等親屬的家族型態共有地應予保留。

前述多數共有小地主與議會的主張,屬於擴大保留地的資格和範圍,並未涉及個人有與共有保留地間的競合關係,但在共有小地主遞交的請願書裡,也有少數地主清楚掌握國府決策者對出租耕地徵收保留的政治決策邏輯,他們明確指出,如設計保留地是要保障弱勢小地主的基本生計,那行政院草案選擇對個人有的各項放寬標準,卻仍堅持共有地全面徵收的規定,是以犧牲最為弱勢的共有小地主為交換,來保障個人有中大地主的土地利益。因此這些共有小地主主張,如為維持徵收面積的成果,應改採降低個人有保留地的放寬標準,而將可免予徵收的面積額度,轉讓給弱勢共有小地主保留少量出租耕地,這才符合保留地制度的立法原意。

而透過基層民眾的大量請願形成的政治參與和訴求表達,也影響立院階段外省菁英立委的爭辯焦點,在此階段主要論爭集中在對共有小地主的補救及農民負擔這兩個問題(立法院秘書處,1953b),立院外省菁英在接收到共有小地主的訴求後,認為弱勢共有小地主生計問題應被考慮,因此主張修正共有地全面徵收規定,制訂相關條件予以保留,照顧屬於弱勢共有小地主,以符合保留地的立法精神。

然而當時行政院方面仍以改革共有地產權及避免影響徵收面積成果為理由,堅持共有地全面徵收,並由政院秘書長黃少谷致函黨秘書長張曉峯,希望透過黨中央的黨政關係運作,化解立院對共有地徵收問題的異議。而黨中央最初明確表態支持政院立場,並曾在中常會達成決議,透過黨政關係會議和立委黨部大會等途徑,向黨籍立委表達共有地仍應全面徵收的指示。

當時立院雖以國民黨籍的外省菁英為主體,但也非黨中央和行政院轄下的「立法局」,黨中央也無法對立院發揮「如臂使指的以黨領政」效果,立院並未全盤接納黨中央的政治指示,採納行政院草案的全面徵收規定。而在黨中央、政院與立院的外省黨政菁英對共有地徵收問題僵持不下,本省地主菁英則再次串聯直接向黨中央請願,希望對家族型態共有地予以有條件保留,最後此爭議由蔣中正以總裁身分,透過黨政關係運作做出調解,對共有地做出特別保留規範,共有地主如係老弱孤寡殘廢藉土地生活者,或是原為個人有,因繼承而為共有,共有人為配偶血親兄弟姊妹者,得比照個人有地主予以保留。

徐世榮曾誤認以省議會為中心的本省地主菁英為顧及共有小地主生計問題,自動請命以減少個人有保留地,從水田三甲降低為兩甲,犧牲自己利益,來換取共有地予以保留,以維持徵收放領成果,然而並未被政院採納(徐世榮,2016:73-74)。徐描述地主菁英「大公無私」放棄自身利益的政治協商過程,純屬虛構、根本未曾發生。而共有地從政院堅持徵收,到立院以特定條件放寬保留,是來自於缺乏政治代表的共有小地主,透過直接請願形式,介入立院階段的辯論過程,而最後同情與支持共有小地主的艱難處境和訴求,並非是徐誤認的本省地主菁英,反而是以國民黨籍為主的立院外省菁英,為此選擇和政院與黨中央進行抗衡,取得部分對弱勢共有小地主的特別保留成果。

總結而言,徐曾指出,政府進行土地徵收時,多會針對社會弱勢,因這些群體缺乏政治力和社會力,較無法抵抗,這從政府角度來看是「最小抵抗原則」(徐世榮,2016/03/03),而他筆下的「悲慘共有小地主」,就是土改政治博弈過程裡被挑選的犧牲對象。國府在面對來自本省地主菁英透過議會系統集結力量的政治壓力,最終選擇對個人和團體有保留地大幅放寬,來換取以中大地主為主體的地主菁英就徵收共有地部分的相對妥協,以犧牲最弱勢的純粹出租共有小地主作交換。我認為若要追究最後以犧牲弱勢共有小地主為主體的方案時,國府決策者和技術官僚必須承擔決策的政治責任,但也應檢討以中大地主為主體參與斡旋的本省地主菁英代表,作為得利/協力者的共謀角色。

徐指出部分共有小地主受到殘酷打擊是正確的,但作為土改犧牲者的原因,是因其缺乏真正的政治代表,在主要博弈過程裡缺席。而在立院階段對共有地修正的保留規範,是源自於共有小地主的積極請願形成有限的訴求和壓力,並獲得立院多數黨籍外省菁英的採納和支持,由黨籍立委向黨中央與政院進行抗衡,最後才協商出特別放寬的條款。這也可解釋為何後來立法院對共有地保留條款未能落實的情況,曾提出對政院的批評和不滿 (立法院內政委員會,1953:17-20)。

而共有地的組成結構,自耕兼出租的共有地主佔多數,因可保留自耕地,受徵收影響相對有限,而部分純粹出租的共有小地主受徵收衝擊影響最大,但當時仍有過半數的共有地是掌握在中大地主家族手上,共有地主並非如徐所言絕大多數為純粹出租的弱勢小地主。而國府最後仍決定以徵收共有地為主體的方案,是在草案審議的動員和博弈過程,由國府當局和本省地主菁英達成妥協,國府以放寬個人和團體有耕地作為交換,堅持對共有地一律徵收為原則,要達到耕者有其田政策的目標,國府當局確實在政策面未顧及弱勢共有小地主的生計問題,這點確實值得重新進行反省與檢討。

*作者為台大城鄉所碩士。本文為對徐世榮《土地正義:從土地改革到土地徵收,一段被掩蓋、一再上演的歷史》書評系列之一。