社會主義好,社會主義好,社會主義國家律師被抓了。

七○九家屬起來了,父母妻子律師都被邊控了,

公檢法司大團結,掀起了破壞法治新高潮,新高潮!

從北京往天津的高速公路上,六歲的李佳美和三歲的王廣微一路尖聲唱著這首歌,我跟他們坐在同一輛休旅車裡,聽得幾乎要頭疼起來。這是某次奔波途中,王峭嶺和李文足一人一句將這首歌唱社會主義的經典紅歌改編成的「七○九律師版」。沒想到孩子們馬上就學會了,從此稍不留神就會開始單曲循環。

這是二○一六年六月一日國際兒童節的上午,王峭嶺和李文足正帶著兩個孩子驅車前往天津,去詢問李和平和王全璋的案件是否已結束偵查並移交檢察院起訴。一年來,從去看守所尋人,去預審部門要求會見,到現在跑檢察院追問進展,她們已經跑過這條路數十次。兩個孩子年齡太小,只得一直帶在身邊,休旅車裡隨處是他們日積月累扔下的小衣服、小鞋子、玩具和零食包裝紙。

「媽媽!」正唱得不亦樂乎,王廣微突然對李文足喊:「爸爸去打怪獸怎麼這麼久還沒回來?是不是怪獸太多了呀?」

「打怪獸」是媽媽向他解釋為什麼爸爸離開了這麼久的原因。

李文足回答說:「是呀,所以我們要去救爸爸,幫爸爸打怪獸。」

到了檢察院,王峭嶺和李文足走到門口的接待處詢問,工作人員得知她們的身分後就關上了接待窗口,她們又驚又氣站在窗外撥打市政投訴電話,交涉了近兩個小時。

從我們到達檢察院不久,一輛黑色的奧迪就開到正對接待處的路邊停下,裡面坐著一個戴墨鏡的男人,始終盯著我們看。兩個孩子在人行道的花基裡玩,我在孩子和他們的媽媽之間來回走動,當我走得靠近檢察院的執勤門衛時,他突然「刷」地一下撕下了自己胸前的警號。

王峭嶺和李文足終於放棄在檢察院的交涉。接下來的行程是到檢察院和公安局的信訪中心投訴,她們每次到天津都會順帶去投訴不予會見之類的情況,但從來沒有收過回覆。

媽媽們走進信訪辦公室交件,兩個孩子就在接待大廳的地板上玩玩具。執勤員警問李佳美,她上小學沒有?李佳美興奮地回答說,自己九月就要上學了,王廣微也湊熱鬧說自己馬上要進幼稚園。李佳美不知道的是,半個月前,王峭嶺去派出所為她辦入學證件,遭到員警的拒絕,她已經不可避免地要錯過九月的入學。而兩個月後李文足送王廣微入讀幼稚園時,也因為警方干涉,王廣微兩次被接收又被退學。

王峭嶺和李文足交過投訴資料,循例要在信訪中心門前拍照,她們會把照片和文字簡報上傳到社交網路,儘管這種常規內容已經很難引起輿論關注。她們這次想在白紙上寫個標語舉在胸前,找來了白紙卻沒有筆,最後靈機一動,李文足從手提包裡掏出口紅。

她們在紙上寫「要求會見王全璋」、「要求會見李和平」,李文足一邊寫一邊心疼這支口紅是新買的。王峭嶺安慰她說:「等全璋出來讓他給妳買最貴的,每個色號買一支。」她們兩人在信訪中心門前嚴肅地並排拍照時,李佳美和王廣微就在背景的台階上推著玩具車。

五天之後,劉二敏與王峭嶺、李文足一同再赴天津,她們這次在檢察院的信訪中心門前沒有再舉口紅寫的紙,而是每人捧著一個紅色大塑膠水桶,上面用白色膠帶貼出字樣:「和平,支持你」、「全璋,相信你」、「老翟,等你」,她們捧著水桶露出得意笑容的照片上傳到社交網路,馬上引起比平時還多的轉發。

紅桶的創意來自李文足,她想要在天津「舉牌」已經一段時間了,擔心風險所以一直猶豫,經過上次「舉紙」小試牛刀,她幾天裡都在想可以換個什麼更亮眼的形式。李文足和王峭嶺都覺得紅色是顯眼又積極樂觀的顏色,她們就開始在街頭留意各種紅色的物品,直到她們看到了紅色水桶──便宜、面積大、方便寫字。於是家屬們後來津津樂道的「七○九家屬同款」、「今夏最潮水桶包」就這樣誕生。

三人剛發出照片,警車就出現在她們面前,她們被帶進天津掛甲寺派出所,關押近二十四小時,這是傳喚的最長時限。「我這次一進派出所,就希望能呆滿二十四小時,上次呆了五個多小時,他們說還不夠時間發新聞呢,所以這次的二十四小時是我祈禱出來的!」這是王峭嶺出來後對我說的第一句話,她顯得特別興奮。

她口中的「上次」是五月二十日,她帶著我驅車一千多公里到內蒙古烏蘭浩特市看望王宇被軟禁的十七歲兒子,他自從父母都因七○九案被抓後,就被官方軟禁在王宇母親所住的小城。我和王峭嶺裝作送菜的超市員工敲開王宇母親的家門,沒想到員警租下了老太太對門的房子做監控室,我們立刻被一群員警帶走,羈押五小時後釋放。

這次掛甲寺派出所的二十四小時,確實時間夠長,離北京又近,遂引發維權律師和行動者紛紛馳援天津,在派出所守候並直播進展,讓事件在紅桶的基礎上又有了進一步的傳播。這就是家屬們希望看見的,七○九案事發已經一年,熱度早已過去,加上官方持續的資訊封鎖和旁觀者的自我審查,七○九案相關資訊在國內的能見度很低,她們如今只能憑自己的行動和處境不斷喚起人們對七○九案的關注。

與王峭嶺一樣興奮的還有李文足,這是她的「派出所初體驗」,一向柔弱的她竟毫無害怕的樣子。李文足說,在派出所裡面,一個員警拿物品扣押清單來給她簽字,告訴她紅桶是「作案工具」要沒收,「我當時就笑噴了,笑了十多分鐘。」李文足出來後講起那個場景仍然笑得停不下來。

但劉二敏就沒那麼幸運,當晚她就被北京國保接走,關在派出所裡遭到恐嚇和毆打,第二天才被放回家。王峭嶺和李文足出來後聽說此事就立刻趕到她家裡探望,她們本來擔心劉二敏會嚇壞了不願意再抗爭,沒想到劉二敏從之前的略帶怯懦一下子變了樣,說自己被欺負這事不能就這麼算了。

劉二敏講起,自己在派出所裡被打後,她對員警說:「你們有槍,我這個傻媳婦啥都沒有。」

說到這裡,劉二敏突然停下來,她壓低聲音,放慢語速,把頭貼近王峭嶺說:「其實我們有槍。」

她的話讓王峭嶺怔住了,然後劉二敏緩緩地舉起自己的手機,舉到三人面前,晃了一下,輕聲但鄭重地說:「這就是我們的槍。」

王峭嶺久久沒有回過神來,她想起第一次跟劉二敏一起去天津控告,填表時才知道劉二敏不太會寫字,自己趕緊去幫她填寫。而此刻,王峭嶺被這個底層女性的敏銳震撼了──家屬們經常處在奔波中,她們只能用手機寫文章、發照片、接受採訪、彼此聯結,這就是她們的武器。

接下來幾天,劉二敏、王峭嶺和李文足又用「武器」拍攝了一系列搞笑小視頻,講述紅桶的故事,諷刺警方的行為,在社交媒體上傳播。

其中最受歡迎的小視頻是《這屆家屬「七個不行」》,這個哏來自《人民日報》不久前發表的一篇文章,稱普通民眾對腐敗猖獗負有重要責任,文章主旨迅速被網友提煉為「這屆人民不行」,而成一時笑談。王峭嶺和李文足穿上最漂亮的裙子,畫好美美的妝,像脫口秀一樣,將被抓的遭遇講成一個個笑話,「這屆家屬政治覺悟不行」、「這屆家屬身手不行」等等。

其中一個是「本屆家屬表情不行」。

派出所裡的員警一看到李文足就說:「妳這表情太高興了,這哪像想念妳老公?」

李文足立刻回嘴:「那應該怎麼樣?是不是應該整天以淚洗面、愁眉苦臉的?」

她接著調戲員警說:「這我不太會,要不你給我表演一下?」

李文足在視頻裡邊說邊樂得合不攏嘴,險些沒顧上自己一貫溫柔美麗的形象。

她沒有告訴員警的是,王全璋被抓後整整半年,她的確是天天以淚洗面。

李文足把自己的轉變總結為,「離開梳妝打流氓」。

關於為什麼要注重打扮,王峭嶺在我們剛剛認識時說過一個特別拿得上檯面的解釋:「我們經常要去見使館官員、外媒記者,我們希望別人看到我們的樣子是一群有希望的人。這就好比,假如你需要別人來資助你完成學業,你一定要展現出自己是一個很有目標、有思想的人,別人才會覺得,這個人一定將來會成功,我要幫助他。如果你看起來就是很可憐,別人就給你兩百塊錢,說拿去吃頓飽的吧。」

王峭嶺講的是七○九家屬團在現場聲援行動以外的另一個重要工作方向:國際遊說。

當二○一六年一月家屬們陸續收到丈夫涉嫌「顛覆國家政權」的逮捕通知書,江天勇陷入了憂慮,他對王峭嶺說,如果接下來國際社會的介入力度不夠大,這個案子裡的大多數人將會被判重刑。

從這時開始,七○九救援的策略重心,從國內施壓逐步轉向國際遊說。她們主動約見聯合國、歐盟、美國及歐洲主要國家的人權和外交官員,向他們介紹七○九案的現狀和嚴重性,也積極接受國外媒體採訪。

她們的努力很快有了一定成效。二○一六年三月的聯合國人權理事會上,聯合國人權專員在年度講話中表達了對中國大規模打壓律師的擔憂;美國、英國、德國、日本等十二個國家發表聯合聲明,譴責中國逮捕律師和人權活動者的行為;五月,美國國會舉行了關於中國的政治管控和打壓的聽證會,王峭嶺、李文足和原珊珊代表七○九家屬以視頻形式在聽證會上發言,指控當局對家屬的管制和威脅。在一連串高級別的國際關切之下,鋒銳律師事務所的實習律師李姝雲,以及李和平反酷刑項目的助理高月,在已被逮捕的情況下以「取保候審」獲釋。

王峭嶺一開始對國際遊說策略的理解是:要透過國際外交和輿論壓力,讓中國官方有所忌憚,給七○九案帶來好的結果。但在她見過幾撥外國官員之後,透過一遍遍地回答他們關於七○九案的問題,以及旁聽其他維權律師對官員們說的話,王峭嶺對自己正在做的努力有了新的看法:「如果七○九家屬一心只盯著自己的丈夫能不能釋放,這是我們的失敗。」

她的這個看法讓我感到驚訝,親人的安危向來是政治犯家屬在聲援中的核心關切。王峭嶺接著解釋:「七○九案判不判刑很重要,但更嚴重的是中國正在全面走向專制。」王峭嶺說,「這才是可怕的地方,這就意味著,即使我老公出來了,還有下一個口袋在等著他,因為整個中國淪陷了。」

有時,使館官員們「天真」的提問會讓王峭嶺感到很無奈。問題諸如:現在民眾可以對環境問題提出訴訟了,中國的法治不是在進步嗎?政府向民眾公布了投訴電話,中國的行政品質不是在改善嗎?中國的反腐不是很有成效嗎?

這些問題反覆出現,讓王峭嶺感到疲憊,但更覺得驚駭。但如此一來,她更覺得自己有責任積極參與每一場諮商,從親歷者的角度講述中國的真實狀況。

江天勇也抱怨說,外國社會始終沒能理解,七○九案並不是針對律師群體的打壓,更不是一個人權個案,而是對民間聯結和民間抗爭的總打壓,律師只是其中最顯眼的節點。

另一位資深維權律師滕彪認為,七○九案是政治打壓的「國家安全模式」正式形成的標誌。

二○一五年七月一日《中華人民共和國國家安全法》通過並立即實施,八天後七○九案發生。此後,當局辦理七○九案的突出特徵:大規模同時抓捕、官媒揭批報導、指定地點監視居住、當事人電視認罪、解聘律師等等,幾乎成為政治案件的標準配置,在後來的溫州教堂案、勞工NGO案、銅鑼灣書店案等案件中均有運用。

滕彪總結說,在胡溫時代,當局的政治打壓採用的是「維穩模式」,每一個運動中往往只有最關鍵的人物會被抓捕判刑,比如劉曉波、高智晟等。而在習近平時代,政治打壓轉變為「國安模式」,這意味著對民間力量的主動出擊和全面清理,不僅已經成長起來的律師群體要遭到打壓,即使沒有抗爭意圖的去政治化NGO,同樣會因為有形成政治力量的可能性而不能被容許存在。

很少有人記得,當上世紀九○年代國際社會決定放棄對「六四」鎮壓的追究,緩和與中國的關係,時任美國總統柯林頓篤定地表示,隨著中國的貿易和對外交往開放,中國的政治制度也必將民主化,「就像柏林牆的倒塌一樣不可避免」。這種對民主世界必將改變中國的信心,貫穿了歐美國家近二十年來的對華政策。

在七○九案發生後,霍普金斯大學的駐校學者詹姆斯.曼(James Mann),在《紐約時報》發表文章,將這種信心稱為「中國幻想」。他援引七○九案指出,中國共產黨已發展出新的中國模式,一個極為國際化但同時壓制嚴厲的一黨制國家,然而世界各國與中國緊密的商業關係,令外國領導人不願對中國的壓制行動做出反應,唯恐遭到報復。

「中國的安全機構壓制異見的能力比過去強得多,技術賦予它更大的能力,可以同時控制街頭和網路。」詹姆斯.曼寫道:「未來,我們將不得不應對這樣一個中國,它有能力一個接一個地展開鎮壓。」

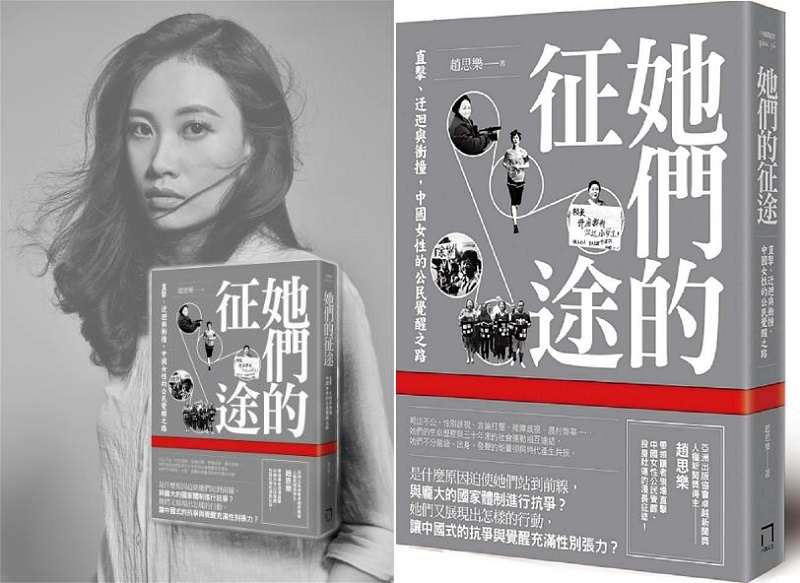

*作者畢業於南京大學。長期為港台媒體撰寫中國時政與民間運動相關深度報導及專欄。她持續關注中國女性與抗爭議題,其文章曾五次獲得亞洲區域人權新聞報導的最高榮譽──「人權新聞獎」肯定,並於二○一七年獲得亞洲地區最高新聞獎項——亞洲出版業協會「卓越新聞獎」。本文選自作者新著《她們的征途──直擊、迂迴與衝撞,中國女性的公民覺醒之路》(八旗文化)