我堅守著二十年前我在〈「六二」絕食宣言〉中所表達的信念——我沒有敵人,也沒有仇恨。

這是印度甘地最後所達到的精神境界,不經過千錘百煉,是不可能「堅守」下來的。中國人的精神修練自來有兩條途徑:一條是「靜坐涵養」(如二程、朱熹),另一條是「事上磨煉」(王陽明),曉波的精神旅程是循著「事上磨煉」的方式完成的。這一旅程在本書中有極其生動的記述,讀者必須熟讀深思而自得之。

這裡我願意用我和曉波的兩次短暫的直接接觸,為他精神升進的實況作見證。我第一次和曉波會面是在一九八九年四月十五日;當時有一場討論中國大陸情勢的聚會在紐約舉行,來自大陸的與會者包括劉賓雁、王若水、阮銘等人,曉波也在應邀之列,因為他恰好在哥倫比亞大學訪問。我至今還清楚地記得他和我的談話。我事先已聽說他是大陸文壇最具反叛性的青年作家,因此我問他是否已習慣於美國的學院生活?紐約和北京對比在他心理上引起了怎樣的反應?他相當激動地說,他完全不能適應紐約生活的孤寂和淡而無味。他告訴我:他在北京差不多天天都有講演,聽眾不計其數。每次講完,必得到無數的「鮮花」和震天的「掌聲」。「鮮花」和「掌聲」是他的原話,他一再強調,因此牢牢地留在我的記憶中。但那一天(四月十五日)恰好聽到胡耀邦的死訊和北京大批學生遊行悼念的報導,與會者的注意力完全被這一新聞所轉移,我和曉波的對話也就此中斷了。我當時雖然很欣賞他的坦率,但終覺得他過於受當時大陸上浮躁風氣的感染,虛榮心未免稍重。但不久之後聽說他毅然不顧個人安危,回到北京,積極參加了天安門的民主運動,我對他的印象立即發生了很大的改變。但遺憾的是,此後我一直沒有和他再見面的機會。

我第二次和他接觸是通過長途電話,事在二○○七年夏天,距初晤已十八年了。不知為什麼他忽然心血來潮,從北京家中打電話向我致意。他當時非常忙碌,除了爭取人權的許多活動外,他又接辦了蘇曉康「民主中國」的網站,同時還擔任著獨立中文筆會的會長。我對他當然十分關切,電話上大約談了十幾分鐘。最使我感覺深刻的不是別的,而是他的態度和語氣與十八年前判若兩人。他變得心平氣和,富於溫情而全無激情;涉及中國前景之類的大問題,他既能從大處著眼,又能從小處著手。余杰對曉波曾有以下一段描寫:

九○年代以來,曉波如同一塊被時間和苦難淘洗得晶瑩剔透的碧玉,早已去除了當年個人英雄主義和自我中心主義的污垢,他變得越來越溫和、越來越寬容、越來越謙卑,用劉霞的話來說,就是越來越讓人感到「舒服」。

我和曉波的兩次談話恰好可以和余杰的觀察互相印證。

我在序文的開頭說,由余杰執筆為曉波寫傳,是「天作之合」。現在我可以交代一下這句話的根據何在。我的根據便是上引余杰那篇〈看哪,這個口吃的人〉(見本書附錄一)。以年齡而言,曉波和余杰是兩代的人,但他們卻生活和思想在同一精神世界之中。更重要的,他們之間的「氣類」相近也達到了最大的限度。讀者只要能細細體味余杰這篇回憶的文字,必能得之。陳寅恪形容他和王國維之間的關係,寫下了「許我忘年為氣類」之句;他們也是「氣類」相近的兩代人。陳寅恪寫〈王觀堂先生挽詞〉和〈王觀堂先生紀念碑銘〉,都傳誦一時,流播後世,正是由於「氣類」相近,惟英雄才能識英雄。現在余杰寫曉波生平,不但有過去,還有長遠的未來,攜手開拓共同的精神世界。這將是歷史上一個最美的故事。

二○一二年五月十五日於普林斯頓

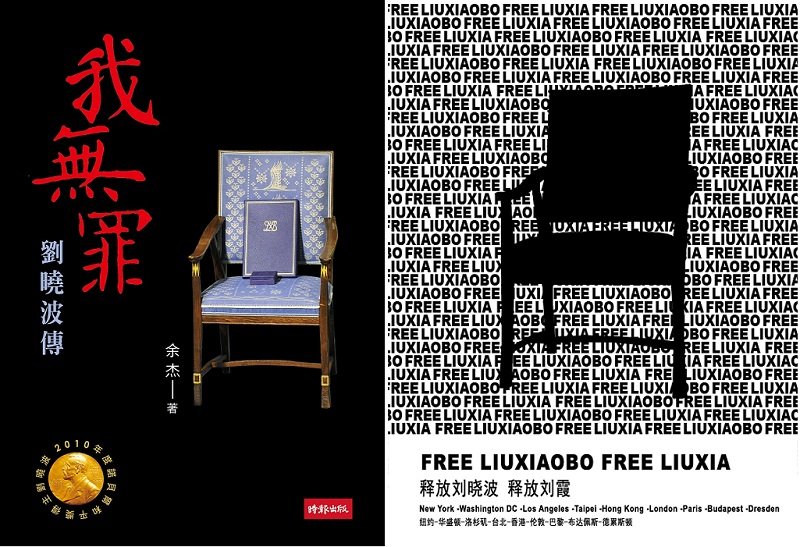

*作者為中央研究院院士、美國哲學會院士,克魯格人文與社會科學終身成就獎、首屆唐獎「漢學獎」得主。本文為《劉曉波傳》(余杰著,時報出版)推荐序,授權轉載。