8月6日和9日分別是二戰後期美國在日本廣島和長崎分別投下原子彈的75週年紀念日。

對於當時的死亡人數都是估算,而一般認為廣島的35萬人口當中有14萬人死於這次原爆,長崎則至少有7.4萬人。

這兩次原子彈攻擊令亞洲的戰爭迅速走向終結,日本於1945年8月14日向盟軍投降。

不過,有批評者指,日本在原爆之前就已經臨近投降。

那些在原爆中生還的人們被稱作「被爆者」(hibakusha)。他們在兩座城市的廢墟中承受著可怕的後果,包括輻射和心理上的創傷。

英國攝影記者李・凱倫・斯托(Lee Karen Stow)的一個專攻領域就是講述這些見證過這段重要歷史的女性的故事。

李・斯托拍攝並採訪了其中三名女性,她們對75年前的原爆有著深刻的記憶。

本文的部分細節可能令一些讀者不安。

上野照子

1945年8月6日,核彈在廣島爆炸的時候,照子15歲。

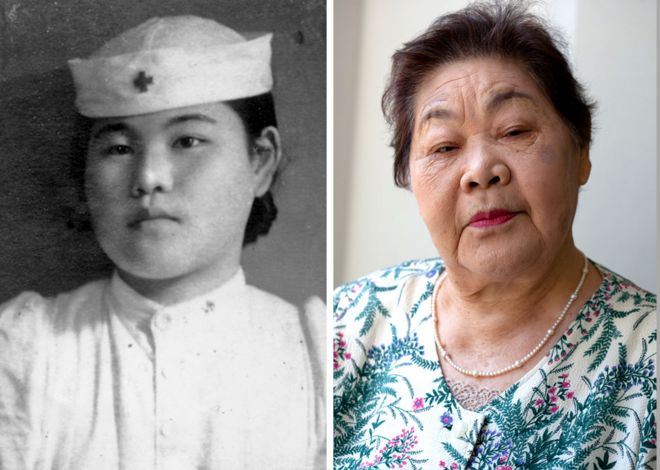

廣島原爆幾年之後,在廣島紅十字會醫院當護士的上野照子(左),和2015年的照子。

在爆炸的時候,照子正在廣島紅十字醫院的護士學校上二年級。

爆炸之後,醫院的學生宿舍著火。照子有幫忙救火,但是很多同學已經在爆炸中死去。

對於核爆後的那一個星期,她唯一的記憶就是夜以繼日地工作,救治那些傷勢恐怖的受害者;與此同時,她和其他人都沒有食物,只有很少量的水。

畢業後,照子繼續在醫院工作,她協助的各種手術當中就包括植皮。

病人被醫生從大腿上切出部分皮膚,用來遮蓋那些有疤痕疙瘩的部位。

她後來與同樣在原爆中生還的立行(Tatsuyuki)結了婚。

當照子懷了他們的第一個孩子時,她擔心小孩生下來會不會是健康的,或者甚至是否能順利出生。

照子的女兒朋子在廣島的醫院裡接受檢查。

她的女兒朋子最終出生了,並且很健康,這使得照子有勇氣去養育這個家庭。

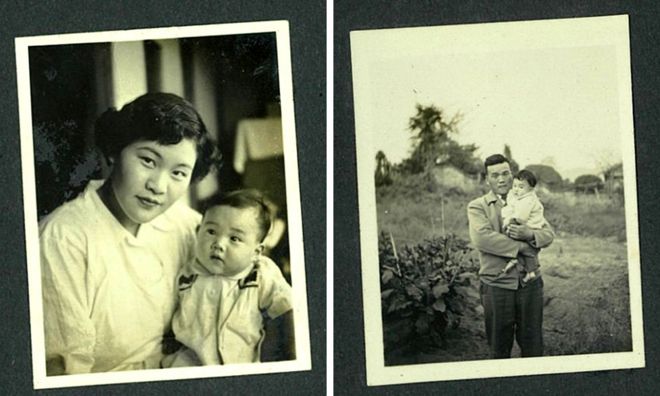

朋子和母親照子(左),朋子和父親(右)。

「我是從地獄裡走出來的,所以我雖然不知道地獄是什麼樣的,但是我們所經歷的那一段大概已經很接近了。必須不能容許它再發生,」照子說。

「有些人在很努力地廢止核武器。我想第一步是要讓地方政府領導人採取行動。」

「然後,我們就必須要聯繫到國家政府的領導層,接下來是全世界。」

2015年的照子(左上)和女兒朋子(前)及孫女久仁子(右)

「人們曾說,這裡有75年都不會再有草地和樹的生長,但是廣島卻重生了,成為一個有漂亮綠化和河流的城市,」照子的女兒朋子說。

「(但是)被爆者仍然持續承受著輻射帶來的傷害。」

「雖然廣島和長崎的記憶正在人們的腦海中褪色,但是我們正站在一個十字路口。」

「未來掌握在我們手中。只有我們有想像力,為他人著想,找到我們能做的事情,確實行動,每天堅持不懈地致力於建立和平,和平才有可能實現。」

照子孫女久仁子則說:「我沒有經歷過戰爭或者原爆,我只知道重建之後的廣島是什麼樣子。我只能想像。」

「於是我聆聽每一個被爆者的講述,以證據為基礎,研究有關原爆的事實。」

「那一天,城市裡的一切都燃燒著。人、鳥、蜻蜓、一草一木——一切東西都在燒。」

原爆之後的廣島市。(圖/BBC中文網)

「在那些爆炸過後進入這個城市進行救援活動的人當中——還有那些進來找尋家人和朋友的——很多也死了。那些活著的則患上各種病。」

「我試圖與他們建立更深的聯繫,不僅是廣島和長崎的被爆者,還有那些鈾礦工人,生活在礦井附近的人,參與研發和測試核武器的人,還有那些處在下風向的人(那些因為核武試驗而患上疾病的人)。」

岡田惠美子

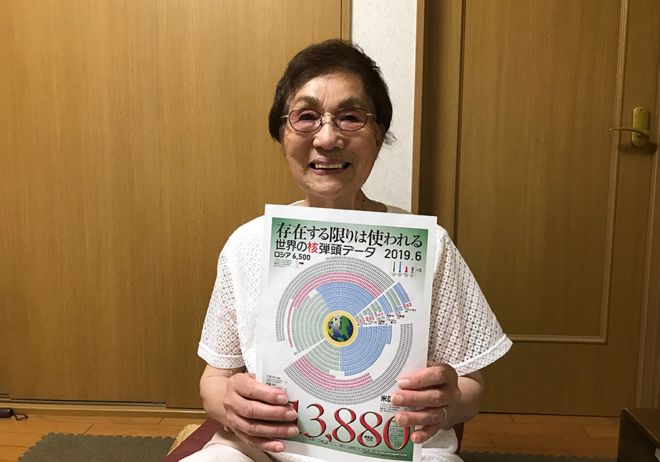

廣島原爆的生還者岡田美惠子手持一張顯示至2019年6月為止全世界核器數量分佈的圖表。

原子彈在廣島被投下的時候,惠美子年僅八歲。

她的姐姐美枝子和另外四個親人都在爆炸中身亡。

惠美子和家人很多照片都遺失了,但是那些放在她親戚家裡的照片都留存了下來,包括她姐姐的。

惠美子在母親懷中,旁邊是她的姐姐。

「我姐姐那天早上離開家的時候說:『晚點見!』她當時只有12歲,而且是那麼活潑,」惠美子說。

「但是她沒有再回來,沒有人知道她是怎麼樣了。」

「我的父母拼了命地找她,但是從來沒有找到過她的屍體,所以他們就繼續說,她肯定還在什麼地方活著。」

「我媽媽當時懷了孕,但是她流產了。」

「我們沒有東西吃。我們也不知道輻射這回事,於是我們就是看見什麼就撿起來,沒有想它是否受到了污染。」

「因為沒有東西吃,有人會偷東西。食物是最大的問題,連水都是美味的!一開始人們就是那樣活著,但是現在這些都被忘記了。」

惠美子的姐姐童年身穿日本傳統服飾的照片。

「然後我的頭髮開始掉落,我的牙齦開始出血。我經常都覺得很累,總是不得不躺著。」

「當時沒有人知道輻射是什麼。12年之後,我被診斷出患有再生不良性貧血。」

「每年都有那麼幾次,日落的時候整個天都是深紅色的,紅到把人的臉都映紅了。」

「每當這種時候,我就禁不住想起原爆那天的日落。三天三夜,整個城市都在燃燒著。」

「我討厭日落。直到現在,日落還是會令我想起那個燃燒的城市。」

(圖/BBC中文網)

「很多被爆者到死都沒有辦法談論這些事情,也無法表達他們關於原爆的那些苦楚。他們說不出來,所以我就說了。」

「很多人都講世界和平,但是我想要人們行動起來。我想要每一個人都開始做他們能做的。」

「我自己想做一些事情,讓我們的子女和孫輩,我們的未來,能夠生活在一個他們可以每天微笑的世界裡。」

羽田麗子

1945年8月9日11點02分,原子彈在羽田麗子的家鄉長崎落下,當時她九歲。

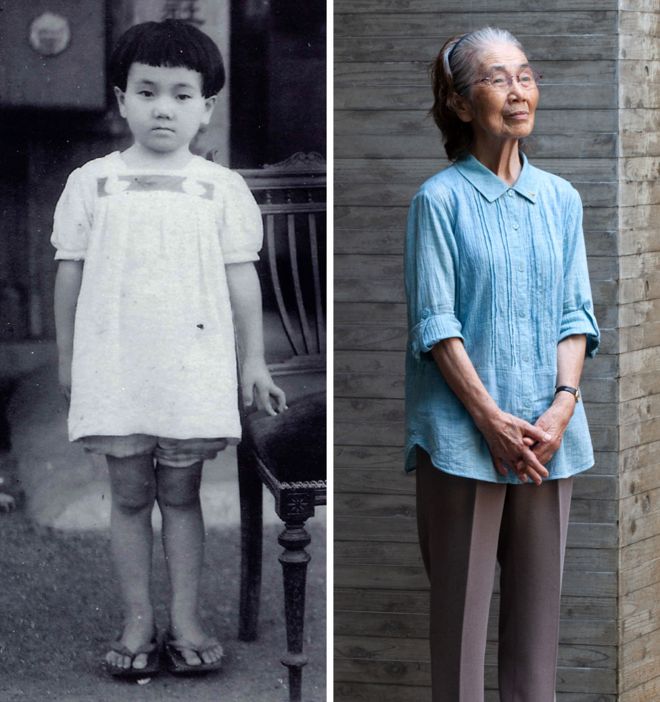

五歲時的羽田麗子(左)和2015年的羽田麗子。

那天早晨的時候,就已經有空襲的警報,所以麗子就留在了家中。

在解除警報的聲音響起之後,她就去了附近的一座廟。由於頻繁的防空警報,她那一帶居住的孩子們都會出去那裡而不是學校上課。

在廟裡上了大約40分鐘課之後,老師就解散了全班,麗子就回家了。

「我走到我們房子的門前,我想我甚至踏進去了一步,」麗子解釋說。

「然後忽然就來了。一道閃光劃過我的眼睛,是黃色、卡其色和桔色混在一起的光。」

「我甚至沒有時間去想那是什麼……一瞬間,一切東西都完全變成了白色。」

「當時感覺我是一個人被丟下一樣。下一個瞬間,就是一陣大聲的呼喊,然後我就昏過去了。」

長崎核爆之後的建築殘垣。(圖/BBC中文網)

「一陣子之後,我醒過來。我們老師教過我們,在緊急的時候就要去一個防空洞,於是我在房子裡找我媽媽,然後我們去了我們那一帶的防空洞。」

「我沒有受一點傷,是金比羅山救了我。不過在山的另一邊,情況就不一樣了;他們遭遇了殘酷的傷害。」

「很多人翻過金比羅山逃到我們這邊。很多人的眼睛凸出來,頭髮凌亂,幾乎全裸,全身被燒得很慘,皮膚都垂吊著的。」

「我的母親從家裡拿了毛巾和床單,和街區裡的其他婦女一起,帶著逃亡的人去附近一個商學院的禮堂,他們可以在那裡躺下來。」

「他們想要水喝。我被叫去給他們水喝,於是我就去找了一個破碎的碗,去附近的河裡裝了些水給他們喝。」

「喝了一口水之後,他們就死。人們一個接一個地死去。」

「當時是夏天,因為有蛆蟲和可怕的氣味,他們的屍體必須立即火化。他們被堆到大學的游泳池裡,用碎木燒掉。」

「當時不可能知道那些人是誰了。他們無法像一個人一樣死去。」

麗子的父親(左),和她的大姐姐。

「我希望未來的世代永遠不用經歷類似的事情。我們必須不能允許這些(核武器)再被使用。」

「創造和平的是人類。即使我們生活在不同的國家,說不同的語言,我們對和平的願望是一樣的。」

羽田麗子(Reiko Hada)。