非裔美國人喬治・佛洛伊德(George Floyd)在被警員制服期間身亡事件之後,抗議席捲了美國。肯亞記者拉里・馬杜沃(Larry Madowo)寫下他在這個國家所親歷的種族主義。

去年夏天我在紐約的第一個星期,我被邀請去一個朋友在上西區的頂層公寓吃晚餐。

我給她買了一些水果,提著塑膠袋來到她的樓前。

前台指我去樓後面的一個開放庭院,穿過堆放住戶垃圾袋的地方,進了一個出奇骯髒的電梯。

當我在樓上走出電梯時,主人家開門時一臉窘迫,她臉上的氣色全沒了。

「那個種族主義者看門人以為你是送外賣的,讓你去用服務電梯,」她一邊道歉一邊解釋說。

我在南非和英國複雜的種族階層結構下工作過,也遊歷過世界各地,但是一個美國住宅管理人員不認為一個像我朋友這樣有教養的白人和她的丈夫會有一個黑人訪客這件事,仍然刺痛了我。

早期的這次輕微傷害事件給了我一個預警:美國或許對很多人來說是一個機遇之地,但它仍然有可能以我的膚色來定義我,貶低我的價值。

我來自一個黑人為大多數的非洲國家,這並不重要。在這裏,那些外貌像我一樣的人們,不得不為自己的人格尊嚴而與一個持續異化、排擠和責罰他們的體系周旋。

在肯亞,我或許可以淹沒在人群裏,但是在美國,我總是因為我是黑人也背負著一個箭靶。

投行人士艾米・庫珀(Amy Cooper)因為一個哈佛畢業的黑人要求她遵守公園規定拴住狗而不滿報警。一天之後,一名白人警員就用膝部長時間壓住喬治・佛洛伊德的頸脖,直至他最後死亡。

我的心碎了。

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

— Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020

隨著要求為佛洛伊德以及無數被警察殺害的黑人爭取公義的抗議呼聲在全美各地爆發,我屏住了呼吸。

我如何去哀悼一個我不認識的人?作為一個初來乍到登陸美國的非洲人,我如何去感受一種我沒有體驗過的痛?我在想,在某個手到拿來的時刻,我會不會將非裔美國人所受的苦挪為己用?

然後,我看到了一段在加州長灘的抗議視頻,那份忠誠非常清晰。

「在美國的非洲人能夠支持非裔美國人的最好方式,就是和我們站在一起,去理解我們所有人都是一樣的,」一名抗議者說。

我問湯姆・吉塔(Tom Gitaa)——一份在美國中西部以非洲移民為受眾的報紙《Mshale》的出版人——他怎樣看待始於他所在的明尼阿波利斯市的這些抗議,以及其後的暴亂和搶掠。

「我們很多人在非洲成長過程中並沒有伴隨著這些民權議題,所以有時候我們並不理解。」

「但是說到警暴、工作場所歧視等議題,我們遇到的很多事情就和非裔美國人多年來所經歷的一樣,」吉塔說。他在大約30年前從東非移居到美國,他在美國出生的24歲女兒就是上街發聲的人之一。

在非洲人和美國黑人之間,一直都有著某種張力。

我和我的朋友凱倫・阿蒂亞(Karen Attiah) 兩年前就曾在《華盛頓郵報》(The Washington Post)上探討過其中一些話題。當時超級英雄電影《黑豹》(Black Panther)剛上映。

她是該報「全球意見」(Global Opinions)欄目的編輯,一個非洲移民的女兒——在美國出生,但是與父母的家鄉有著很深的聯繫。

凱倫告訴我說,她的父母現在具體討論種族和白人種族主義時,所用的是她和兄弟姐妹成長過程中沒有聽到過的方式。

「我想我們以前幾乎是要和美國黑人保持一種距離,因為我們是移民,我們是不一樣的,」這個星期他對我說。

「而現在,我們明白了,如果一個警察看到你的膚色,他不會去問你是來自加納還是尼日利亞還是津巴布韋,或者是亞特蘭大還是達拉斯南區,他們只會看到一個黑人。」

像演員露琵塔・尼永奧(Lupita Nyong'o,雷碧達・尼安高)和喜劇演員特雷弗・諾亞(Trevor Noah)等非洲名人,正在利用他們有影響力的平台來聲援爭取公義的行動,並且指出那些批評抗議的聲音當中所存在的偽善。

非洲聯盟(AU)甚至罕有地發表一份聲明,對佛洛伊德的死表示遣責,要求美國政府「確保完全消除一切形式的歧視」。

401年前,第一批非洲奴隸來到了美國——登陸地點是當時的英屬殖民地弗吉尼亞。

去年,一些他們的後代作了一場回到非洲之旅,以標記「回歸之年(the Year of Return)」,回到四個世紀前他們的祖先被擄走的地方。

其中一個標誌性的活動是去年12月在加納的「Afrochella Festival」節慶,想出這個主意的是阿卜杜爾・卡利姆・阿卜杜拉(Abdul Karim Abdullah)。

我打電話給他時,他剛剛經過漫長的一夜,抗議來到了在紐約市布朗克斯區他的家所在的一帶。

「很多非洲人忽略了一個事實,這也是他們的抗爭,」他說。

「對黑人的不義在任何地方都是不義,我們應該站起來,團結一致對抗。」

在美國的非洲人與「黑人的命也是命(Black Lives Matter)」的活動人士一起遊行,支持反對白人至上主義的抗議,捐錢給社區公義活動,並且組織自己的活動,顯示黑人族群的一致性。

「黑人受到最多不公對待」

在美國不同地方的公眾活動當中,有手持非洲國家國旗或者非洲各種語言標語的抗議者出現。

在得克薩斯州達拉斯市政廳門外,賈達・沃克(Jada Walker)含淚向遊行的人群說:「在這個地球上,有色人種的人們,特別是黑人,是最受到不當對待、最被錯誤評價和誤解的族群。」

她擔心她那個有特殊需要的兩歲外甥長大之後會面臨什麼。

「當他像他父親一樣長到6尺8寸,不擅溝通,同時又長得像警察想找的人時,警員會怎樣對待他?」

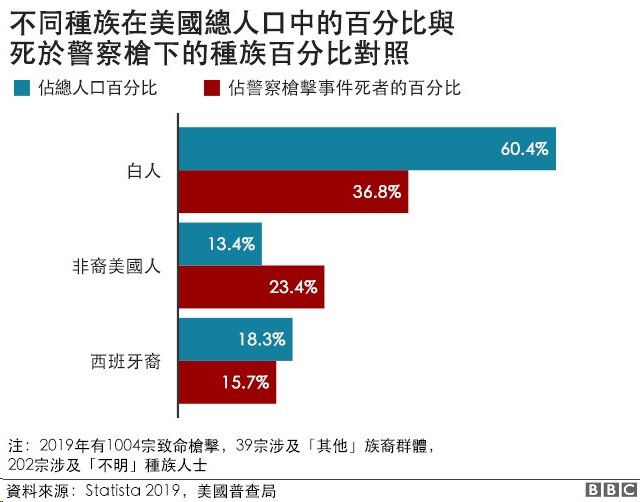

由於美國警方對黑色或棕色人種執法時的暴力往事,所以父母總是很警惕。

伊夫拉・厄德古恩(Ifrah Udgoon)出生於索馬里,現在在俄亥俄州哥倫布市當中學科學課老師。她一直為自己13歲的兒子而活在恐懼中。

「每過一天,都會有種意識,就是不久的將來,或者現在已經是,他在人們眼裏就會從可愛變成有威脅性,而我為他的天真而心碎,」她在南非《郵政衛報》(Mail & Guardian)撰文說。

厄德古恩女士點出了一個很多非洲移民都感覺得到的掙扎:「人們期待,我來到這裏就應該感恩,但我是否已經將靈魂賣給魔鬼了?」

阿卜杜拉將Afrochella看作是一個平台,將散居的黑人面對著一些像這樣看起來棘手的障礙時,能夠將他們團結起來。

「我查探來自海地、貝寧、聖文森等國家的黑人朋友,因為歧視是沒有國籍之分的。系統性的種族歧視影響著我們所有人。」

「很長時間以來,我沒有意識到這是不公義,走到我開始找到恰當的語言。我試過被截停、搜身以及被種族化地標籤。這場抗爭是我的抗爭,」阿卜杜拉說。

這不僅是他為像他這樣的非裔美國人抗爭,而且是一次為了作為黑人有權在美國得到安全的抗爭。

我又重聽了凱倫給我的語音留言,因為她的結論很深刻:「我想現在,顯現出來的是反黑人,而它喚起的覺醒是,我們很多抗爭都是彼此相連的,它們不一樣,但是互相之間非常有關係。」