我帶著家人,在「阿拉伯之春」的第一個秋天移居開羅。我們抵達的時候是二○一一年十月,城裡的光線正是在一年中的這個時間開始轉變。白天仍然因熾熱而視線模糊,但晚上常有來自北方、也就是從尼羅河流入地中海之處吹來的微風。經過幾星期時間,微風緩緩將夏日的強光從天空中洗去,這座首都的輪廓細節也愈發鮮明。沿著尼羅河,橋樑下的影子漸深,河水也從單調、融化的灰轉變為沁涼的藍棕色陰影。日暮時,連破舊的建築都有著金黃色的光彩。景緻延伸進了冬天,有那麼幾個片刻,我發現自己身在某個高處時──像是公寓的上層、高速公路高架橋,便能清楚看見吉薩(Giza)台地上的金字塔。

我們住在扎馬萊克(Zamalek)的艾哈邁德.赫什馬提街(Ahmed Heshmat Street)。扎馬萊克是個位於尼羅河細長島嶼上的城區。傳統上,開羅的中上階層以扎馬萊克為家。我們租了某棟房子一樓的寬敞空間,這棟房子就像這條街上的許多建物一樣,美麗但褪色斑駁。我猜,房子八成是在一九二○年代或一九三○年代興建的,因為立面用了裝飾藝術風格(Art Deco)的垂直線條潤色,屋前鍛鐵柵欄的格柵形狀就像蜘蛛網。

這個「蜘蛛網」結構在房子裡裡外外不斷重複,我們的前門有黑色的小蜘蛛網裝飾,陽台與門廊也有結了網的扶手;我們的公寓有座小花園,一部分被更多的鍛鐵柵欄圍住。當我問起房東太太這些蜘蛛網的涵義時,她聳聳肩,說她不曉得;等到我問起建築物的年代時,她的反應還是一樣。她跟扎馬萊克的一些房東一樣,都是科普特基督徒(Coptic Christian)。這些地主通常是在一九五二年、也就是埃及上一回革命的騷動期間獲得這些建物所有權的。當時,賈邁勒.阿卜杜勒.納瑟(Gamal Abdel Nasser)推行若干社會主義經濟政策,他的政府也把許多生意人趕出了這個國家。房東太太告訴我,這棟房子屬於他們家族的時間已經超過半個世紀,對於原本的業主,她一無所知。

在房子的低樓層,很少有東西大幅翻新或大修的跡象。電梯看來跟建築本身一樣老舊,搭電梯前也要穿過鐵蜘蛛網門。老式電梯車廂以重木雕刻製成,在門後的暗井上上下下,彷彿某種拜占庭風格的石棺。車廂那扇網狀鐵門的空隙很大,電梯經過時,是可以伸手穿過空隙去觸碰電梯的。我們搬進來不久前,就有個住樓上的孩子被電梯夾住了腳,斷腿的情況嚴重到得送往歐洲治療。

「安全」在開羅老城區向來不具優先地位,安全的標準在「阿拉伯之春」期間更是低落。停電稀鬆平常,自來水更是時不時整天停用。不過大多數的東西不知怎的都還能發揮作用,就只有初來乍到者很難感受到系統其實有在運作。每個月都會有人來敲一次門,禮貌地要求進屋,查看廚房裡的瓦斯表,接著當場秀出帳單,還有另一個人會定期出現收取電費。這些人都沒穿制服,也沒有出示任何身分證明,而且從清晨到深夜的任何時間都有可能現身。

垃圾清運的過程更是匪夷所思。房東太太吩咐我把家裡所有的垃圾都擺在廚房外、通往逃生梯的小門前。沒有清運時程,也沒有指定容器;我可以裝袋子或箱子,或者我也可以就把垃圾零零碎碎丟在外頭。清運工作是由一位名叫薩伊德(Sayyid)的男子處理的,他並非政府所雇用,亦不屬於任何私人公司。我向房東太太問起清運月費時,她說我得自己跟薩伊德談。

一開始,我完全沒見過他。每隔一兩天,我只要把一袋垃圾擺在逃生梯旁,垃圾就會馬上消失。這種隱形服務持續了將近一個月後,廚房響起了敲門聲。

「Salaamu aleikum」(祝你平安),薩伊德在我開門後說。他沒有握手,而是抬起他的上臂,讓我看清楚他的衣服。「Mish nadeef」,他微笑解釋:「不乾淨。」他讓我看他的手掌,髒得有如舊皮革,手指則粗糙得彷彿戴著手套。

他身高頂多五呎多一點,頭髮微捲,鬍鬚精心打理過。他肩膀寬闊,當他伸出手時,我注意到他前臂上的青筋浮起,一如舉重選手。他穿著寬鬆的藍襯衫,寬大、髒汙的長褲繫了皮帶,過大的皮鞋就像小丑的鞋子一樣搖來擺去。後來我才知道,他的衣服之所以都太大件,是因為都是從大尺碼的人所丟的垃圾裡撿來的。

為了怕我跟不上,他講阿拉伯語的速度很慢,解釋說自己是來收月費的。我問他多少錢。

「你想付多少就付多少。」他說。

「其他人付多少?」

「有人付十鎊,」他說,「有人付一百鎊。」

「那我該付多少?」

「你可以付十鎊,你也可以付一百鎊。」

他不會所謂的討價還價──講的數字都沒變過。他丟出的這些數字就像足球場上的底線,把一整片空曠地都留給我。我最後給他四十埃及鎊,相當於美金六塊半,而他看來挺滿意的。在後來與薩伊德的對話中,我得知住在樓上的路透社外電記者一個月只付三十鎊,這讓我覺得自己的決定沒錯──一名雜誌長文作者可能比某個為電訊社工作的人製造更多垃圾,這感覺挺合理的。

自從見過薩伊德之後,我就常在附近看到他。他總是大清早出現在街上,拖著巨大帆布袋裝的垃圾,在中午左右到「H自由」(H Freedom)販賣亭小憩,位置就在我們花園圍牆的另一側。販賣亭的老闆是個嚴肅的人,額頭上有塊瘀青色的祈禱痕──有時候虔誠的穆斯林男子會因為祈禱時用額頭觸地而生出這個痕跡。這座販賣亭已經在此好幾年了,自從穆巴拉克失勢後,老闆為了紀念革命便將之改名為「H自由」。這是很受當地男人歡迎的小聚場所,每當薩伊德坐在裡頭時,總是向行人大聲招呼。他似乎認識住在這條街上的每一個人。

一天下午在販賣亭附近,他向我走來。「你會講中文,對吧?」他說。

我回答說會,只是我實在不曉得他是怎麼知道這件事的。

「我有東西想找你幫忙看看。」他說。

「是什麼東西?」

「不要現在講,」他講話變得小聲。「最好在晚上講。跟藥有關係。」

我告訴他,晚上八點有空。

***

當時我們做了計劃,打算搬到科羅拉多州西南的鄉下,從都市生活中暫歇,還想生個孩子,之後再到中東生活。我們對於去個完全陌生地方的點子都很喜歡,也都想再學一種豐富的語言。我很期待造訪中東的考古遺址,因為在中國時,古蹟所代表的深厚時間感總教我無法自拔。

一切的計劃都還不具體,像是生小孩,以及到底要去哪個國家。我們也許去埃及,也許去敘利亞;也許生男孩,也許生女孩。好像沒什麼差別?但當我提到要搬去埃及時,紐約的編輯警告我說,去過中國之後,埃及看起來可能就太平淡了。「開羅簡直就是一灘死水。」他說。但我就喜歡那種印象。我期待以放鬆的步伐,到一個無事發生的國家學習阿拉伯語。

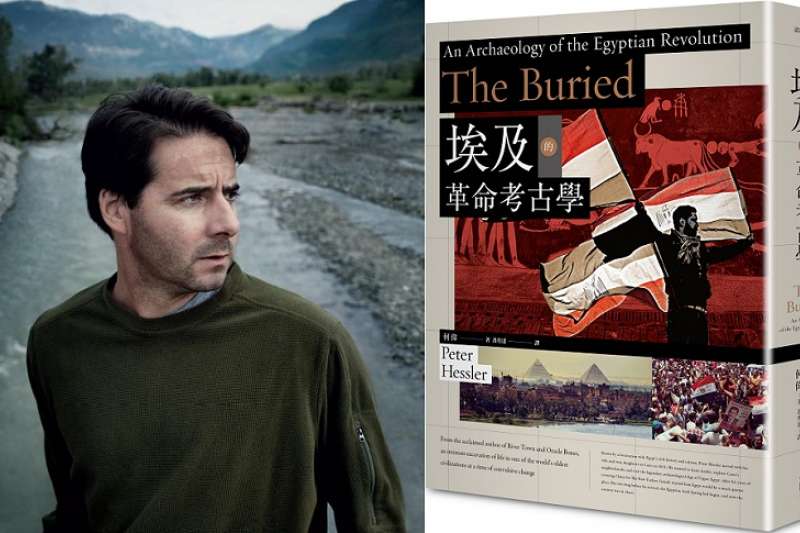

*作者何偉(Peter Hessler),自2000年至2007年間曾擔任《紐約客》駐北京記者,同時也是《國際地理》雜誌、《華爾街日報》和《紐約時報》的長期撰稿人。2011年至2016年擔任駐開羅記者,為《紐約客》撰寫中東報導。著作《消失中的江城》曾獲Kiriyama環太平洋圖書獎,《甲骨文》入選2006年美國國家圖書獎,這兩本書與《尋路中國》共同構成了何偉的「中國三部曲」。本文選自作者新著《埃及的革命考古學》(八旗文化)