貧窮是由一系列的困難造成的,各個問題之間彼此互相加劇:不只工資低,教育程度也低;不只工作沒出路,能力也有限;不只存款不夠,消費方式也不明智;不只居住條件差,養育方式也不當;不只沒有健康保險,家人也不健康。

決心是力量的作用,而在貧窮邊緣工作的人沒有多少力量。不過他們所擁有的力量比他們目前發揮出來的大得多,他們在個人生活中有許多未開發的力量,在市場上還沒被任何組織給團結起來,在政治上也有被忽略掉的力量:選票。

只要秉持自由主義的民主黨人批評富人減稅或是窮人扶助計畫遭到刪減,保守主義的共和黨人就會召喚出「階級鬥爭」的可怕幽靈來與之對抗,彷彿他們跟他們在商業界的支持者,沒有透過減稅優惠和薪資架構來擴大階級差異似的。例如在二○○三年,布希政府和共和黨的國會領袖排除了數以百萬計收入在一萬零五百美元和兩萬六千六百二十五美元之間的低工資家庭,因為孩童免稅額增加,刪減了每個孩子四百美元的補助款項。這是一項大型稅法的一部分,會給富人帶來極大的好處。但是窮人並不會反擊,收入越低,投票率就越低。

除了那些自己放棄投票權的家庭,還有將近兩百萬名公民在監獄服刑,再加上許多不具投票資格的前科犯,這些人大部分都來自低收入階級,而十八歲到三十四歲之間的黑人,有百分之十二都在坐牢。收入和教育水準越低的美國人,越不願意相信投票能夠改變什麼。這種疑慮正是一種自我實現的預言,個人生活中的考驗讓他們精疲力竭,對權力體制憤世嫉俗,大部分人會告訴民調機構,他們對選舉沒興趣,政客都不能相信。如果不靠投票引起候選人的注意,低收入的美國人只能依靠那些更富有的人來代表他們的利益,但有錢人在這方面的表態,取決於當權的政黨、經濟的健全程度、還有這個國家是否相信利他主義。

說到善行,這是個喜怒無常的社會。事情原本能有另外一種發展的。國家的優先事項和政治景觀可以改變,只要能夠達成幾項條件:如果年收入在兩萬五千美元以下的家庭,投票率跟那些收入在七萬五千美元以上的家庭一樣,就會多出約六百八十萬選民參與二○○○年的投票。當年高爾以五十四萬三千八百九十五票略輸小布希,如果低收入選民激增,即使像是佛羅里達州那種有偏見的登記和投票系統也能克服(只要那些選民大部

分都投給民主黨的話)。如此就能夠逆轉結局,讓高爾當選。

就算是在壓倒性優勢的選舉中,大部分州的選舉人票也僅以百分之五或更低的差異險勝,所以多出來的六百八十萬低收入選民(占總投票人數的百分之六點五),可以決定選舉結果。無論是國會或是各州的立法機構都一樣,貧窮或瀕臨貧窮的人可以掌握勢力的平衡。如果這些人能根據自己的需求來投票,候選人也許就會突然對他們產生興趣。如果民主黨人能夠加強他們的社會福利立場,同時又不失去對中產階級的支持;如果他們能夠進行密集的選舉登記,動員那些能從反貧窮計畫中受惠的公民去投票;如果選民中有強勢的低收入代表團體,能夠迫使共和黨人採取更為寬厚的政策;如果那些在貧窮邊緣工作的人能夠被看見……。

然而在現實生活中,大部分的美國人並不會按照自身階級的利益來投票,不會去投票的人口也很多,畢竟投票的動力似乎是渴望而非抱怨。《時代》(Time)雜誌在二○○○年的一項調查中發現,有百分之十九的美國人認為他們的工資占全體的前百分之一,另外有百分之二十的人認為他們將來會成為那百分之一的一份子。「所以現在有百分之三十九的美國人認為,高爾要是猛烈抨擊有利於金字塔頂端人群的方案,就是直接衝著他們來的。」《旗幟周刊》(The Weekly Standard)的資深編輯大衛.布魯克(David Brooks)寫道。

自欺欺人扭曲了投票行為,對於低收入者造成破壞性的後果。投票是民主政府的基石,而政府是處於最有利地位的機構,最能夠影響窮忙族。在這個自由企業體制中,包括企業或慈善事業,都無法避開政府鋪天蓋地行使公權力的影響,尤其是稅收政策、法規、工資要求、補助、撥款等等。

事實上,政府是這個轉輪的核心,但是人們也會懷疑那些對緩解貧窮最有效的政策。自從殖民地脫離英國的君主制之後,這種對於政府權力的矛盾,塑造了美國努力的方式。湯瑪斯.潘恩在《常識》(Common Sense)這本小冊子裡挖苦地定義了這種厭惡感:「『社會』在任何狀態下都受到歡迎,但是『政府』即使是在最佳狀態下,也不過是一種必要之惡。而在最糟糕的狀態下,則讓人難以忍受。」

這種懷疑的態度還有一些根本原因:我們的自由從一開始就源於對政府的不信任,巧妙的三權分立與權力制衡就寫在憲法裡面。在恐怖主義的時代,留意國家變得專制的謹慎戒心,如今已鬆懈到令人感到危險的地步。不過在政治與福利政策辯論上,這種警惕之心仍然有其力量:反對獨大的政府、鼓勵私有企業。保守人士想盡量避免政府侵入自由市場,而這往往會危害到環境、工人和消費者。依照自由意志派對於保守主義運動最狂熱的論述,政府的功能顯得極其狹隘,「國家的存在僅是為了維護自由。」聯邦主義者協會如是宣稱,也因此成功地讓右派人士入主司法機構。這樣的觀點是對的,但同時也是一種太狹隘的說法。

國家的存在不只是為了維護自由,也是為了保護弱者、替弱者撐腰、給沒有權勢的人力量、促進公義。國家的存在是為了讓人能夠「追求幸福」,它能做出對人民不利的行為,也能夠成為社會各界的發言人;能過度控管、扼殺一切自由,也能培育出探索與創造的能力;國家不應該干涉個人的私生活,而應該匯聚社會資源,作為共同利益之用。政府不只有一種性格,而美國人則嫻熟於如何處理矛盾—打從一開始我們就不停地在實驗這個技巧。

我們既要克制政府,又要利用政府,整個社會需要政府來幫助底層弱勢—向他們伸出援手,幫助他們完成他們無法獨立完成的事情,同時也要協助他們發展能力,讓他們最終能夠自行處理事情。這裡的社會援助與自力救濟並非二分法,政府既不能袖手旁觀,也不能一手包辦;政府不能不去維護安全網,但也不能避免給予需要的人直接補助;不能無視於自己的角色,必須成為社會的資源,也必須融合自己的力量,以有創意的方式在營利與非營利領域互動,跟私人企業和私人慈善單位相互結合。

最明顯的一點就是薪資架構,企業主管有能力,但是缺乏決心藉由提高薪資、犧牲上層來縮小差距,修訂稅收結構可以誘導這樣的政策出現。政府有能力立法提高最低工資,但是缺乏政治決心,很大的原因是因為大部分的低收入美國人不為自己的利益投票,或者是根本不去投票,無法與私人企業複雜的遊說和政治獻金相比。此外,最低工資是一種粗糙的工具,使用的技巧也還不夠完善。對於該調漲多少薪資,才不至於傷害到企業家的冒險精神,經濟學家們在這點上意見分歧;儘管聯邦政府的最低工資在通貨膨脹之下,實際購買力已經降低了,這使得最低工資有很大的調漲空間,也不會造成傷害。有十八個州和哥倫比亞特區,已經將當地的最低工資從每小時七點四美元,調整為每小時九點零四美元,遠高於聯邦政府規定的七點二五美元。

一個改善這項工具的辦法是,在不同地區設定不同的最低工資,根據當地的生活成本而定。還有另一個辦法是「生活薪資」(living wage)法案,有一百多個鄉鎮和城市,要求那些與政府簽約的私人企業,必須支付七點五美元到十五點三九美元的時薪,因為經過計算,這樣的水準才足以維持基本的生活開銷。

初步的成果顯示,有些地區的最低預算增加了,政府對於工人家庭的補助減少了,承包商則鬆了一口氣,不必再壓縮員工薪水以爭取低標。然而有些經濟學家懷疑,生活薪資搞錯了目標對象,因為那些受雇於這類工作的人,工作能力較好,並不像最低工資的階層那麼需要援手。

還有其他辦法能解決市場報酬跟舒適生活之間的差距,有個方法是薪資所得租稅抵減,可以獎勵工作。雖然這筆款項看起來像是對員工的補貼,但其實也是對雇主的補貼。他們可以給工人低工資,卻不會造成太大的痛苦;缺點是這項計畫的確讓許多大型企業間接受惠,從沃爾瑪超市到麥當勞都是,幫助他們獲得更多利潤。不過,儘管我們很聰明地發明了這項工具,卻沒有鼓起足夠的決心讓它能夠充分發揮影響力。生活成本年年看漲,這項計畫卻從一九九六年以後就沒有調整增加過。二○○三年,小布希向國會要求一億美元,不是要增加補貼,而是要多雇用六百五十名審計師來稽查造假的詐欺申請。

作為補助的交換,私人企業可能會被要求回饋社會更多,但是那種情況很少發生,因為創造就業機會就等同是足夠的回報了。在這一點上,聯邦與地方政府的控管可能會妨礙到國家經濟利益,因為一旦地方政府彼此激烈競爭,競相提供稅收減免,他們也就削減了自身的稅基,扭曲了工作機會的地理分布;在阿拉巴馬州和南方其他地區,幾乎沒有勞工組織,這些誘因提高了國內某些最貧窮地區的居民的收入,但卻也轉移了工作機會,削弱了該地區的工會。美國工人參與工會的比例逐漸下降,一九五○年到二○○九年之間,全國工會的比例從百分之三十五下降到百分之十二點三;在政府部門中,有百分之三十七的人參加了工會,但是在私人企業中,這個數字只有百分之七點二。務。這個國家的富強靠的是那些薪資微薄的勞工—這項事實不會改變,所以改善勞工薪資最好的方式,就是透過升遷和向上流動,讓新的勞工流入底層的低薪職位。在理想的情況下,大部分人最終都可以爬升到像樣的薪資架構中。

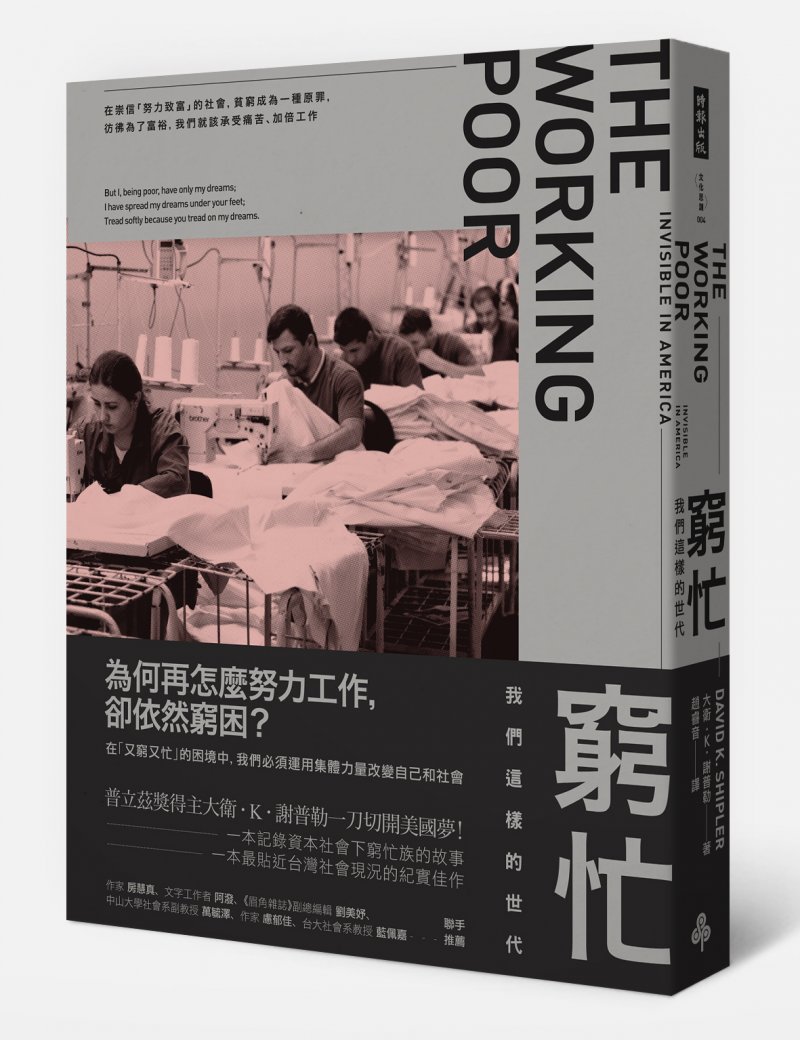

*大衛‧K‧謝普勒 David K. Shipler,一九六六年至一九八八年任職於《紐約時報》。曾於紐約、西貢、莫斯科與耶路撒冷從事新聞報導,後擔任華盛頓哥倫比亞特區首席外交記者。此外,他也為《紐約客》、《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》等撰寫文章。一九八三年與托馬斯‧弗里德曼獲喬治‧波爾克新聞獎,二○○一年以《受傷的靈魂》(Arab and Jew: Wounded Spirits in a Promised Land)獲普立茲獎,著有《俄羅斯:破碎的偶像,莊嚴的夢想》(Russia)、《陌生人的國度:黑白美國》(A Country of Strangers)。現為布魯金斯學會客座學者和卡內基國際和平基金會高級研究員,並任教於普林斯頓大學。