山河歲月話漁樵

夏志清《中國現代小說史》大捧張愛玲,使她在港臺地區成為文壇巨星。台灣遠景出版公司沈登恩在得知「張愛玲以前的先生」來到台灣,馬上拜訪。遠流為《山河歲月》和《今生今世》出臺灣版,(《山河歲月》刪去了有「問題」的「漁樵閒話」一章),逐漸引起社會注意。

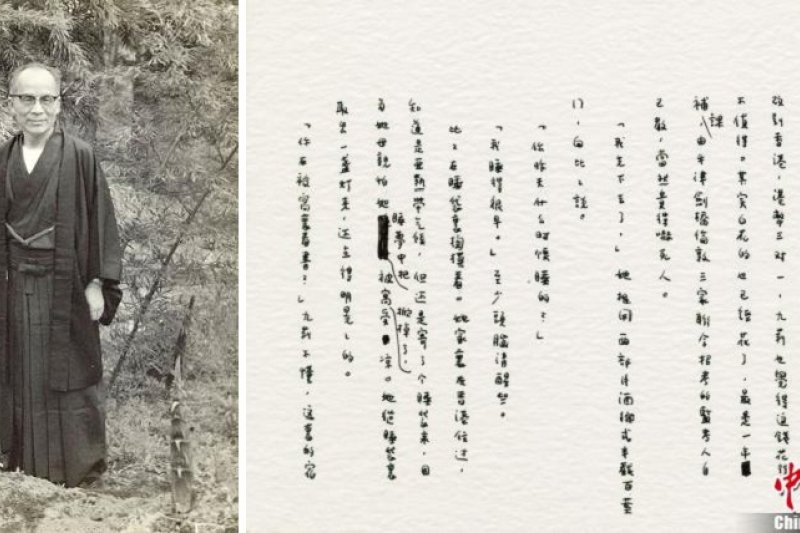

1974年8月,朱西寧到文化學院拜訪胡蘭成。9月,唐君毅赴臺北參加中日文化交流會,24日赴華岡文化學院訪張曉峰、胡蘭成、曉雲法師等。胡在文化學院,鹿橋、唐君毅、牟宗三等相繼來訪,又與創辦人張其昀、陳立夫、曉雲法師、金榮華、潘重規、黎東方、李應強、張群等交流,生活多采多姿。

但他正在志得意滿時候,余光中突然在《書評書目》雜誌發表「山河歲月話漁樵」,開了罵胡蘭成的第一槍,說胡蘭成:「現在非但不深自歉疚,反圖將錯就錯,妄發議論,歪曲歷史,為自己文過飾非,一錯再錯,豈能望人一恕再恕?」

余光中原來是欣賞胡蘭成文章的,他曾說胡文「文筆輕靈圓潤,用字遣詞別具韻味,形容詞下得尤為脫俗。胡蘭成於中國文字,鍛煉極見功夫,句法開闔吞吐,轉折迴旋,都輕鬆自如,遊刃有餘,一點不費氣力」。但余光中也可能是聽到了什麼風聲,或黨部救國團的暗示或授意,才突然轉為罵胡蘭成。

接著,胡秋原以周同的筆名在《中華雜誌》發表《漢奸胡蘭成速回日本去!》痛斥胡蘭成:「公然在此處坐擁皋比(虎皮講壇),瞎說亂道,歌頌日本,誤人子弟……青年、家長和文化界人士,都有權抗議,應請教育部取締的。」當時我還在台灣,與胡秋原時常見面。胡秋原一貫反日,與蔣經國下面的兩個人來往密切,一個是侯立朝,另一個是曹敏。侯立朝自稱是蔣經國的打手,曹敏是王昇下麵面的文化特務,胡秋原反胡也許得到曹敏的鼓勵。

趙滋藩在《中央日報》專欄中,攻擊胡蘭成曾在汪精衛政權工作,指責他是漢奸。我與趙滋蕃有數面之緣。知道他是忠貞國民黨黨員。他的一舉一動當然都是聽上面的。這上面的是什麼人?不必說就是蔣經國。《中央日報》是國民黨機關報,等於是台灣政府正式表態。

當時《陽明》雜誌一幫人原都是反張其昀的,紛紛著文響應。胡蘭成變成了落水狗,人人喊打。

在此之前,徐復觀已因批評梁容若漢奸事件,被迫離開東海大學,到香港新亞研究所教書。他回臺北,聽說要批評胡蘭成,大為贊成,說胡蘭成不只人品不好,學問也是胡說八道。徐復觀過去拿了國民黨的錢到香港辦《民主評論》,結交文化人,作統戰工作。辦雜誌賠錢,而《民主評論》又談民主,論君主專制之害,蔣介石認為他是指桑罵槐,不太情願給錢,將《民主評論》經費改由教育部補助,教育部長張其昀見徐復觀來要錢,百般刁難。如今批胡蘭成也等於批張其昀,一石兩鳥。

《獵狐記》

在輿論壓力下,警備總司令部只得順從社會輿論,以《山河歲月》「內容不妥」,違反「台灣戒嚴時期出版物管制辦法」第三條第六款,明令查禁。

胡蘭成尚未警覺,秋季開學,還加開三門課:「禪學研究」、「中國古典小說」和「日本文學概論」,但薪水卻縮減了。

他為此致書張其昀:「僕前日去領六月份薪水,忽半減為五千餘元。問其原故,不得要領。又僕本學期授課六小時(禪宗研究、中國古典小說、日本文學概論各二小時),人云或只可支兼任教授鐘點費。僕得與先生共期志學,雖不在此,惟先生護持之。」他對鐘點費斤斤計較,實在是窮怕了。然而他料想不到的是,更大的麻煩接踵而來。

文化學院教授、學生見胡蘭成不知進退,聯合投書報紙雜誌,質疑胡蘭成既無學位,也無專門學問,有何資格當大學教授。

一個月後,校方正式通知胡蘭成停止上課,但讓他以學校教授身份留校,在宿舍中將教課講義《華學、科學與哲學》修改整理成書。可是不久,校方又下條子限令他即刻離校,說是:「最近接獲校內外各方反應,對閣下留住本校多有強烈反感,為策本校校譽與閣下安全,建議閣下立自本校園遷出云云。」

下條子的是學院院長郭榮趙。當時張其昀已自任董事長,將院長讓給郭榮趙。郭是我東海大學政治系學長,比我高兩班,國民黨青年軍上尉退伍,考入東海大學。他做人周到,手腕靈活,極為用功,猛攻英文,畢業後考上政大研究所,又得中山獎學金,前往英國牛津大學留學兩年。回國先在東海任教,不久被張其昀羅致去當文化學院院長。當時蔣介石已死,行政院長蔣經國集大權於一身。蔣經國不可能欣賞胡蘭成,尤其他的生母抗戰時期是被日本飛機炸死的。郭榮趙開革胡蘭成,張其昀不敢有異議。

事出突然,胡蘭成無處棲身,當晚借住漢聲企業的姚孟嘉家中。

朱西甯是張愛玲的熱烈崇拜者,七十年代初,朱西甯發表《一朝風月二十八年》,詳細記述了自己如何在中學時代開始迷上張愛玲,張愛玲的作品如何給了他「一個新的世界,全然的新的世界」。朱西甯編《中國現代文學大系》小說部,共九十八位現代小說家,選入張愛玲的《傾城之戀》和《五四遺事》,並把她排名第一。

他是公開最早捧張愛玲的人,可能比夏志清、唐文標、水晶還早。

張愛玲對他感激,曾親筆題籤贈書,兩人開始通信。他愛屋及烏,當胡蘭成在陽明山華岡中國文化學院教書時,他攜妻帶女,到華岡拜訪。

朱西寧聽說胡蘭成在姚孟嘉家不能久住,請胡搬到他景美家的隔壁居住,日常起居飲食由朱家照料,朱還為他購置了新傢俬。日後朱還後寫影射小說《獵狐記》,以狐喻胡,為胡鳴不平。

胡蘭成1975年5月搬入朱家,朱請他開易經講座,請文藝界人士聽課,每週一次,每次有二十餘人參加,可考者有溫里安(溫瑞安)、曹又方、鄭愁予、蔣勳、張曉風、管管、袁瓊瓊、苦苓、渡也、向陽、楊澤、蔣曉雲、履疆等人。朱家三個妙齡女兒中,朱天文、朱天心有志於文學,也是「張迷」。胡蘭成竟日與眾女弟子周旋,他寫的《禪是一枝花》,還把朱天文比作張愛玲,似乎樂不思蜀。

這一年11月胡蘭成台灣簽證到期不得已返日,原準備立即回來,台灣駐日代表處卻不再發給他簽證。

胡在日本賣字為朱西甯女兒創辦的《三三集刊》籌款。集刊共出了二十八輯,胡曾化名「李磬」寫稿。十年之後,「三三書坊」出版《胡蘭成全集》九冊。他於1981年7月25日,因心臟衰竭辭世,享壽75歲,結束了富有爭議的一生。

情愛糾葛

王德威在《現代抒情傳統四論》中說,胡蘭成在汪政權中只是一個小角色,並不正確。胡當年是汪政府的宣傳部次長和行政院法制局長,在「漢奸」排名榜中列名第五。他曾因批評汪的政策而下獄,也因日本人的干涉而獲釋。

胡1944年初返上海後,認識了張愛玲,兩人迅速陷入愛河。幾個月後,胡離棄當時的同居人(舞女應英媂),與張愛玲結婚。在胡的女人集郵冊中,張愛玲應是排名第四。在張之前有媒妁迎娶的唐玉鳳,教師全慧文,舞女應英媂。當時日本的戰事已急轉直下,顯露敗象。胡後來在《今生今世》中,描寫同張愛玲在人心惶惶氣氛中的情愛,有一句名言是「連歡娛也成了草草」。與張愛玲結婚期間,又與護士周訓德、斯家寡婦范秀美交歡。

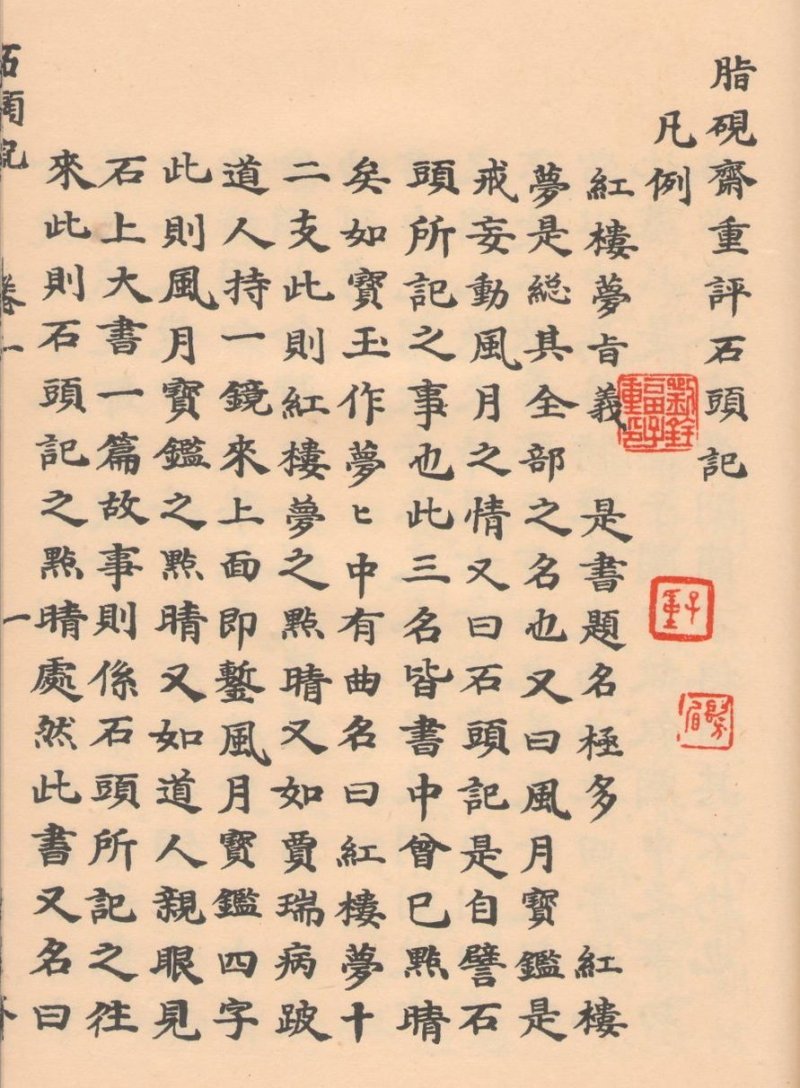

張愛玲在大陸易手後,曾在上海待過一段短時間,也應新政權文化部門的邀請,參加了幾次文藝座談會。以小說家的直覺,她很快感到氣氛不對勁,意識到她所熟悉的舊世界,她所瞭解的文明,「不論是昇華還是浮華,都要成為過去」,更大毀壞就要到來。所以她設法出走香港。此時她已決心和胡蘭成分手 ,但她還是把在港得到的兩筆電影劇本的稿酬30萬港幣,送給胡蘭成,作為他赴日的盤纏。雖說恩斷義絕,她還是有情有義的。可是到了後來,張愛玲在臺灣聲名鵲起後,胡也順勢推出他的《今生今世》,炫耀他的女人集郵冊,大言不慚地展示他對相好女子的翻臉無情,張愛玲就不甘受辱了。胡在《今生今世》中有這樣的話:

「其實我並不覺得張愛玲與我決絕了有何兩樣,而且我也並不一定想再見她,我與她花開流水兩無情,我這相思只是志氣不墜。」

「她是陌上游春賞花,亦不落情緣一個人,她非常自私,遇事心狠手辣,她的自私是一個人在佳節良辰上了大場面,自己存在分外分明,她的心狠手辣是因為她一點委屈受不得。」

事實上,受不受得「委屈」不說,在胡相好的女子中,也只有張愛玲有文才。所以張愛玲寫的隱射小說《小團圓》,算是對胡蘭成的清算。此舉應該是受她好友宋淇兼文稿代理人的影響。宋淇對胡蘭成素來鄙夷。他再三勸張愛玲改寫《小團圓》的部分情節,以免胡蘭成又利用這部新小說來抬高自己的地位。

宋淇與張愛玲通信中不屑提胡的名字,只以「無賴人」稱之,可見他們三人(包括宋淇妻子鄺文美)對胡蘭成之不齒。「無賴人.....他人在台灣,而且正在等翻身機會,這下他翻了身,可是可以把你拖垮」(1976年4月15日宋淇給張愛玲信),「現在這部小說裏的男主角是一個漢奸,最後躲了起來,個個同他好的女人都或被休,或困於情勢,或看穿了他為人,都同他分了手,結果只有一陣風光,連小團圓都談不上」(宋淇1976年4月28日信)。

張愛玲有一種小說家的「狠心」。她看盡人際關係中的愛與恨,看盡繁華與寂寞,最後她覺悟到,「死生契闊——與子相悅,執子之手,與子偕老是一首最悲哀的詩……生與死與離別,都是大事,不由我們支配的。」餘下的只是荒涼。所以她在後期的一篇散文中寫道,「只有一個人孤零零的走去,走過人生的荒涼滄桑,走向人生的盡頭,這才是真正的人生。」張愛玲最後一個人在加州洛杉磯的公寓裡,於世隔絕,撒手而去,可說是實現了她自己留下的籤言。

胡蘭成正相反。他是個求生主義者,他相信的是好死不如賴活,所以他隨時隨地都要把握機會,隨時勢變化而推移流轉。捧汪批汪,聯共反共,從依附日本政客到討好蔣家父子,都成為他求生的籌碼。在政治立場上是如此,在情愛層次上又何嘗不然?

曖昧的誘惑力

胡自比傳統的多情蕩子形象。在廣西教中學時,忽然就情不自禁地親吻女教師,給自己惹來麻煩。對欣賞他這條「天外游龍」的唐君毅的妻子,胡也有「我也能以男子的眼光去看好的女子,也能以女子的眼睛去看好的男子」這種略微帶有性暗示的話。胡逃亡日本後,最初住在清水董三家中,對清水的妻子也很注意,與她獨自相處時,言語不能溝通,還用筆談。胡給唐君毅的信中說,「清水先生今年五十六……。清水夫人……大方文靜,平常少穿和服,望似三十許人。」似乎對清水的老婆也動了念頭。他與寄宿處的有夫之婦一枝偷情,維持三年。之後與佘愛珍同居,斷絕與一枝的關係。日本神道女教主梅田美保,供他吃喝,為他開班授學,最後與他不歡而散。他自言:「我就是這麼一個無情的人」,「所有能發生的關係都要發生。」

在日本,胡蘭成以「游冶郎」自詡,自得之言是他對女人的濫情和無情,毫無罪惡感。他隨處獵豔,《今生今世》有一段說:

歸途乘電車,於羽村驛見一好女子,及乘上了電車,她立在我面前,二人都無坐席,我遂得細看她。她大約還只有十八九,不出二十歲。夏天著淺白色衫裙,赤腳穿皮絛結的無鞋幫紅鞋,胸襟珊瑚別針。平常我愛和服,對女人的時裝多有意見,焉知時新兩字竟有這樣好。她搽的手指甲與足趾甲桃紅色。眼皮搽淺淺的煙藍。搽指甲油與搽眼皮真乃女子的嚴格考試,女子每天的化妝是創作。她臉上薄薄敷有香粉,可比是新篁初解籜時。

晚年他被文化學院逐出之後,在朱西寧家收了眾女弟子,如蔣曉雲、袁瓊瓊、蘇偉貞、朱天文、朱天心、鍾曉陽,當時個個青春年少,據聞圍繞著他,還有互相爭寵的情事。朱天文《優曇波羅之書》一文,曾提及胡蘭成與賈寶玉一樣,喜歡聞女人身上的粉香,這裡的性暗示更不用說了。在《紅樓夢》中,賈寶玉聞粉香其實是暗示接吻。朱天文只不過因胡給唐君毅的學生黎華標寫長信談心而吃醋,朱天心的文章還提及胡蘭成晚年在臺北與仙枝(林慧娥)與小山奈奈子有染。以胡的輩分,可說是年老入花叢了。令人不免懷疑,早年胡蘭成給唐君毅的信(1951-2-18)中,自稱所悟出的「欲仙欲死,如生如死」的境界,是否就是一種房中術的體驗。

說兩句八卦,我嘗問一位與胡的女弟子團接近的女士,胡的魅力究竟在哪裡?得到的答覆是,在那凝視的直勾勾的眼神。

「眼光會放電?」我用通俗的話問。

「是的,會放電。」

王德威認為,胡蘭成的文筆饒有丰姿,而且有一種曖昧的誘惑力,這是頗有見地的話。這「曖昧」兩字不論是在情愛,政治,道德上,都有顛覆的作用。王德威警告這也是胡蘭成的危險所在。情愛與道德的糾葛,這個命題人們大可自行評斷。

在政治理念上,胡始終堅持的對日「和平運動」無疑是有可議之處的。

日本侵華戰爭爆發後,在香港《南華早報》任主筆的胡蘭成發表了多篇社論散文,闡述中國脆弱經濟無法經得起對日抗戰,妥協和平才是應走的路。這與汪的想法相合,因而受到汪的重視。「戰難,和亦不易」,胡適等學者當時也有類似的觀點,主張中國應避戰求和,保存實力。可是汪政權在南京成立後,隨著「膺懲暴支」戰事的發展,「忍辱求全」變成「苟全偷生」,政府完全喪失了自主權,即使自稱「已跳下茅坑就臭到底」的汪精衛,面對日本軍部的蠻橫,也不能不陷入長期苦悶之中。此時,胡仍堅持他的「大亞洲主義」,主張應向日本死心塌地的臣服,才是和平之道,未免令一般人難以消受。王德威引述了胡寫的「中日文明與世界文藝復興」,胡相信中國文藝復興必須仰仗日本的文化與軍事侵略。「這人類的光榮將歸於漢民族,而最能懂得這個的,將是大和民族。」在經歷了三十萬人喪命的南京大屠殺之後,這樣的議論在中國出現,不能不令人拍案驚奇。這是對常識的顛覆嗎?

假設說,當年進行侵略的是中國,經過了「東京大屠殺」後,日本人能夠說出日本文藝復興必須仰仗中國的文化與軍事侵略這樣的話嗎?十九世紀英國著名學者馬修·阿諾德(Mathew Arnold)儘管有讚頌文化的理論,但在現實上,他對英國在牙買加的總督對牙買加黑人的屠殺是支持的。阿諾德是站在殖民母國的立場,胡蘭成卻是站在被侵略國國民的立場來讚頌侵略國,這是令人驚奇之處。

不過話說回來,胡的散文用字遣詞,自成一體,有它特殊的吸引力。若不以人廢言,緊咬「政治正確」問題,以胡的文才,在大學謀個教職,開些談玄論道或散文寫作的課,是綽綽有餘的。自稱一手寫詩,一手寫散文的余光中,對胡蘭成文采的推崇相當中肯。余光中自己的散文在字句上過度雕琢,又講求對仗,有失自然,比起胡蘭成的文字,是相形見拙的。當然,我對胡蘭成那些故作玄虛,賣弄生命情調的東西,也不能欣賞。

結語

人世間的際遇相當奇妙。我和我的東海學弟王孝廉當年到日本留學,徐復觀先生為了讓我們順利取得簽證,托他的日本友人關照臺北發簽證的領事。他所托的友人就是清水董三,那時清水先生已是日本外交界的退休耆宿了。我到東京時正巧遇上東京大學鬧學潮,無法註冊入學,但我還是到清水先生的住處拜訪致謝,半年後收到他夫人寄來他的訃聞。

後來我生活困頓,在東京聯合國辦事處通過考試,進入紐約聯合國總部秘書處工作。王孝廉讀完了廣島大學博士課程,到福岡一家基督教大學教書,開始了他三十年的教書生涯。他曾想栽培兒子震緒讀研究所,也成為學者,但功虧一簣,兒子的興趣是寫小說,不是當學者。這個臺灣出生的年輕作家,經紀人為他起的筆名是把他的祖籍山東倒過來,姓東山,名彰良。東山彰良前年以長篇小說《流》,獲得有日本文學諾貝爾獎之稱的直木賞。正是「有心栽花花不發,無心插柳柳成蔭。」

*作者台灣苗栗人,受業於國學家徐復觀門下,曾任職於中研院史語所,紐約聯合國總部。曾出版《昆沙─金三角傳奇》(允晨);並與Richard M. Gibson合著英文《秘密軍隊——蔣介石與金三角毒梟》(The Secret Army--Chiang Kai-shek and the Drug Warlords of the Golden Triangle)。本系列結束。